Temática: Seguridad digital

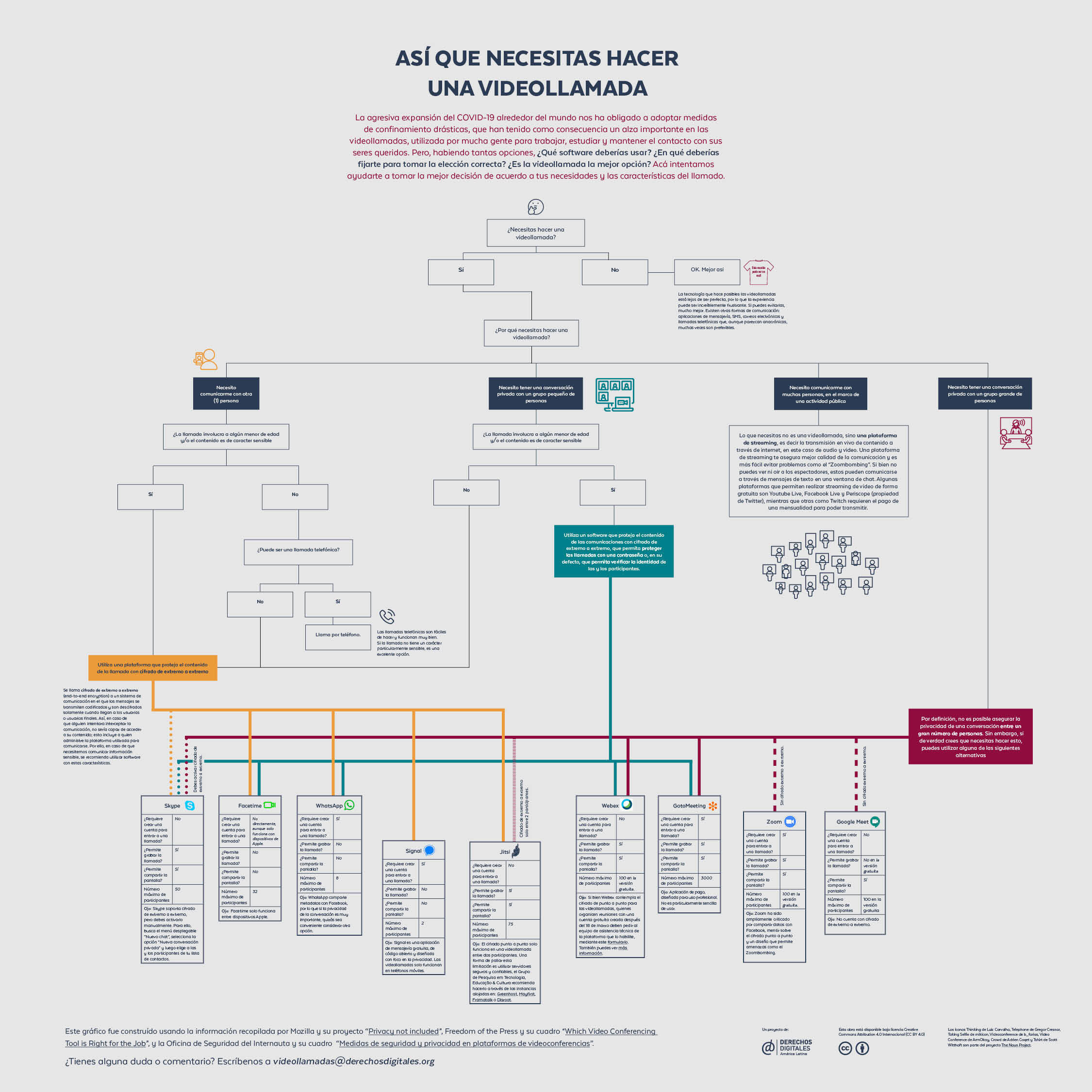

Así que necesitas hacer una videollamada (2020)

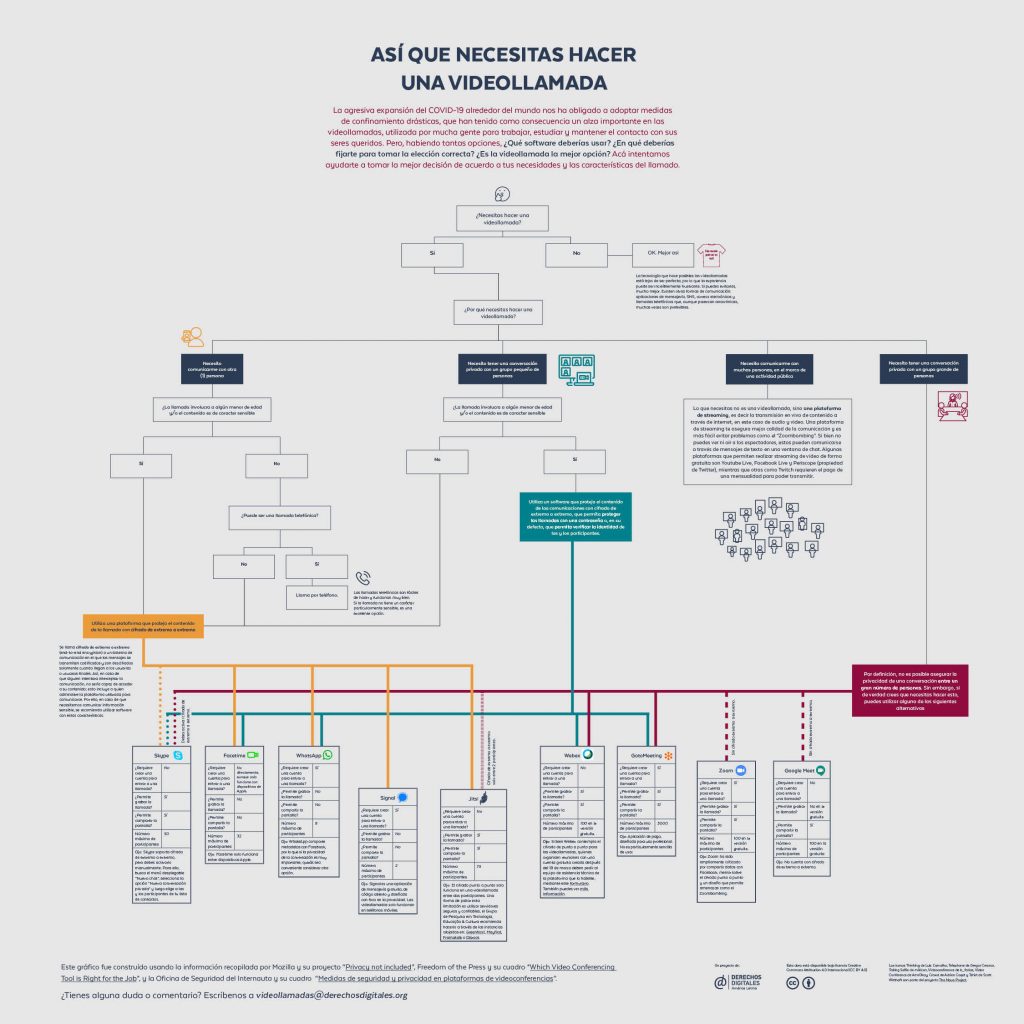

Guía que busca ayudar en la selección del software más apropiado para realizar videollamadas, particularmente en el contexto de la pandemia de enfermedad causada por el COVID-19

Así que necesitas hacer una videollamada (2020)

Infografía explicativa que busca ayudar en la selección de un software para realizar videollamadas, dependiendo de sus necesidades y características.

Así que necesitas hacer una videollamada

Haz clic en la imagen para agrandarla. Haz clic aquí para descargar la publicación.

2020 será recordado como el año que vivimos confinados. La crisis desatada por la agresiva expansión del COVID-19 ha transformado por completo nuestras vidas cotidianas y, para una buena parte de la población mundial, cuestiones tan normales como dejar la casa por la mañana para ir al trabajo o a estudiar, visitar a nuestras familias o compartir con nuestras amistades se han transformado en un recuerdo cada vez más lejano de la vida “pre-crisis”.

Las estrictas medidas de confinamiento —forzadas o autoimpuestas— requeridas para evitar el contagio y la propagación del virus, nos han obligado a buscar otras maneras de mantener el contacto. Es así como hemos visto un explosivo aumento de las videollamadas. Antes principalmente una herramienta de trabajo, hoy su uso intenta llenar el vacío que nos ha dejado la imposibilidad de compartir con los otros, y se extiende al abanico completo de “lo social”, desde las reuniones familiares a las clases de yoga.

Zoom ha sido la empresa que probablemente mejor haya capitalizado la ansiedad provocada por la pandemia, pasando de 10 millones de usuarios diarios a 200 millones de cada día. Pero este explosivo crecimiento vino acompañado de un mayor escrutinio y las distintas falencias de la plataforma comenzaron a adquirir visibilidad también. Entre las más importantes, el hecho de que Zoom comparte datos sobre sus usuarios con terceras partes, como Facebook, y que la compañía mintió respecto a la implementación de cifrado de extremo a extremo. Al mismo tiempo, prácticas como el “zoombombing” —la intromisión no deseada de extraños en una videollamada con el fin de desbaratarla—se han vuelto tristemente populares.

Desde luego, el “zoombombing” no es un problema exclusivo de Zoom, como tampoco lo son las consideraciones por la seguridad y la privacidad. Existen alternativas, cada una con sus pros y contras. ¿Cuál deberías utilizar? Elegir puede ser difícil, por lo que hemos desarrollado esta guía para ayudarte a tomar una decisión informada.

La idoneidad de un software sobre otro dependerá en gran medida de las necesidades específicas de tu videollamada. Además, es necesario recordar que ninguna solución es perfecta y que muchas veces es necesario hacer concesiones. Qué ceder dependerá de tus prioridades. Tampoco está demás decir que las videollamadas son una de las posibilidades en un abanico bastante nutrido de opciones, que quizás sea buena idea explorar. Alternativas como los correos electrónicos y los llamados telefónicos puedan parecerte anacrónicos, pero, dependiendo de las circunstancias, pueden ser mucho más cómodos y efectivos. Considera además que la tecnología que posibilita las videollamadas está lejos de ser perfecta, los cortes y las interrupciones son comunes, y la experiencia puede volverse bastante ingrata.

¿Necesitas hacer una videollamada? Perfecto. Veamos cuáles son tus opciones.

Necesito comunicarme con otra (1) persona

Lo primero que es importante saber es si es que la otra persona es menor de edad y/o si el contenido de la llamada es sensible. Si la respuesta es sí a cualquiera de esas preguntas, entonces te recomendamos el uso de software que proteja las videollamadas por medio de cifrado punto a punto. Esto quiere decir que los mensajes se transmiten codificados y son descifrados solamente cuando llegan a los usuarias o usuarios finales. Así, en caso de que alguien intentara interceptar la comunicación, no sería capaz de acceder a su contenido, incluyendo a quien administre la plataforma. Si bien hay situaciones donde el cifrado de extremo a extremo puede no ser esencial, recomendamos encarecidamente preferir las aplicaciones que lo han implementado.

En ese sentido, una alternativa interesante por su masividad es WhatsApp, que cifra el contenido de las videollamadas en ambos extremos. Esto significa que Facebook —dueños de WhatsApp- no pueden saber sobre qué están hablando sus usuarios y usuarias. Sin embargo, sí pueden conocer todo aquello relativo al contexto de la llamada: quién está hablando con quién, desde dónde, cuánto duró la videollamada, etc. Esta información se conoce con el nombre de metadatos. WhatsApp comparte metadatos con Facebook, por lo que si la privacidad de tu videollamada es muy importante para ti, te recomendamos utilizar Signal, una aplicación de mensajería similar a WhatsApp, pero diseñada con un compromiso especial por la privacidad. Ha sido desarrollada y mantenido por una fundación sin fines de lucro, (la Signal Technology Foundation) y es un software gratuito y de código abierto. Muy recomendable.

Otra alternativa interesante es Jitsi. Al igual que Signal, es un software gratuito y de código abierto. Una de sus características más atractivas es que su versión de escritorio no requiere la instalación de ningún sofware extra: basta un enlace (que puedes generar acá) para comunicarte con quién quieras. Si bien Jitsi está experimentando con la posibilidad de ofrecer cifrado de extremo a extremo a las videollamadas, lamentablemente la funcionalidad no está hoy disponible. (*) Una forma de paliar este inconveniente es utilizar un servidor seguro. El Grupo de Pesquisa em Tecnologia, Educação & Cultura recomienda los siguientes:

Otra opción es Skype, que admite el cifrado de extremo a extremo, pero es necesario habilitarlo. Para ello debes acceder al menú desplegable “Nuevo chat” y seleccionar la opción “Nueva conversación privada”. Y si da la casualidad de que las dos personas que participaran en la videollamada usan productos Apple, pueden utilizar Facetime, una opción bastante conveniente, pero solamente disponible para los usuarios y usuarias de dispositivos fabricados por esta empresa.

¿El contenido de tu videollamada no es particularmente sensible? Quizás vale la pena considerar la posibilidad de llamar por teléfono, una opción rápida y sencilla.

Necesito tener una conversación privada con un grupo pequeño de personas

Si el contenido de tu videollamada no es sensible y no involucra menores de edad —por ejemplo, si lo que quieres es juntarte con un grupo de amigos para ver cómo están y compartir a través de la cámara web— entonces probablemente las opciones listadas más arriba sean suficientes: WhatsApp admite videollamadas con hasta 8 personas, 32 en Facetime, 50 en Skype y 75 en Jitsi.

Otras opciones pueden ser Webex y GotoMeeting. Estas dos plataformas fueron diseñadas para el ámbito laboral y tienen múltiples funcionalidades, pero son más complejas de manejar. GotoMeeting es un software de pago y es probablemente una buena opción para empresas que necesiten seguir reuniéndose con sus empleados. Webex liberó recientemente una versión gratuita que soporta hasta 100 participantes. Y aunque soporta cifrado de extremo a extremo, este solo está activado para clientes de pago; quienes hayan creado una cuenta gratuita después del 18 de marzo deben solicitar la habilitación del cifrado de extremo a extremo a soporte al cliente (más información acá).

Tanto Webex, GotoMeting y Jitsi permiten asegurar las videollamadas con una contraseña, una medida que te ayudará en contra del “zoombombing”, mientras que WhatsApp, Skype y Facetime requieren identificar a cada uno de los participantes, protegiéndote contra la intrusión de desconocidos con ánimos de arruinar tu videollamada.

Una cosa que es necesario considerar es que la calidad de la videollamada se verá afectada tanto por la calidad de la conexión de cada todos los y las participantes, así como también por el número de personas conectadas a la videollamada; entre más personas participen, más difícil será asegurar la calidad de la conexión y la estabilidad de la comunicación.

Necesito tener una comunicación pública con muchas personas

El contexto de pandemia y cuarentena ha obligado a repensar los eventos públicos. Algunos han tenido que ser cancelados, mientras que otros se han transformado para satisfacer el imperativo del distanciamiento social. Si estás pensando organizar el lanzamiento de un libro, un conversatorio o un webinar, lo que necesitas no es una videollamada, sino una plataforma de streaming.

El streaming te permite transmitir audio y video en tiempo real a través de internet. Algunas de las alternativas gratuitas más populares son Youtube Live (de Google), Facebook Live (de Facebook) y Periscope (de Twitter). Otra alternativa popular, aunque de pago, es Twitch (propiedad de Amazon).

Hay dos beneficios principales que destacar de las plataformas de streaming: en primer lugar, te aseguran mejor calidad de audio y video, y mayor estabilidad de la conexión. En segundo lugar, puesto que los espectadores solamente pueden participar a por medio de texto en una ventana de chat, es más difícil ser víctima del “zoombombing”.

Una alternativa interesante puede ser utilizar una palataforma de videollamadas junto a una plataforma de Streaming, por ejemplo Jitsi y Youtube.

Necesito tener una conversación privada con un grupo grande de personas

Hay muchas razones por las cuales esto no puede funcionar a nivel técnico. Por un lado, la dificultad de mantener videollamadas con un gran número de participantes; por otro, la dificultad de mantener algo privado cuando un número importante de personas están involucradas, por mencionar solo dos.

Dicho eso, si es algo que quieres intentar, dependiendo de cuántas personas participen, puedes utilizar las alternativas listadas más arriba (Jitsi, Skype, GotoMeeting, Webex).

¿Y qué hay de Zoom?

Probablemente la plataforma de videollamadas que más visibilidad ha adquirido en el marco de la cuarentena, Zoom no ofrece cifrado de extremo a extremo, entre otras muchas consideraciones de seguridad y privacidad. Pero si se te hace cómodo utilizarla, la videollamada no involucra menores de edad y consideras que el contenido de tu comunicación no es sensible, obviamente puedes usarla (de todos modos, sigue estos consejos para evitar el “zoombombing”). Otra opción similar es Google Meet, que recientemente abrió una versión gratuita que permite comunicarse con hasta 100 personas a través de audio y video. Como Zoom, Meet no protege las videollamadas con cifrado de extremo a extremo, pero si el contenido de la llamada no es sensible y te resulta fácil de usar (está incrustada en la versión de escritorio de Gmail), es una opción a considerar.

¿Necesitas más ayuda?

Esta guía fue elaborada utilizando información ya recopilada por Mozilla y su proyecto “Privacy Not Included”, Freedom of the Press y su cuadro “Which Video Conferencing Tool is Right for the Job” y la Oficina de Seguridad del Internauta y su cuadro “Medidas de seguridad y privacidad en plataformas de videoconferencias”.

Además puedes revisar la guía Worried about Zoom’s privacy problems? A guide to your video-conferencing options, de The Guardian.

¿Tienes dudas o sugerencias? Escríbenos a videollamadas[at]derechosdigitales.org

Descargas

Descarga la publicación en PDF aquí.

Descarga la infografía en JPG aquí y en PDF acá.

Ediciones

(*) La versión original de esta guía, publicada el 26 de mayo, indicaba que el cifrado de extremo a extremo era posible en Jitsi cuando la videollamada se restringía a dos participantes, siguiendo lo señalado por Freedom of the Press en “Which Video Conferencing Tool is Right for the Job”. Aunque esto es técnicamente correcto, el 16 de junio nos hemos visto en la obligación de modificar la redacción de la guía pues, tras revisar con más atención la discusión en torno a este punto, nos hemos dado cuenta de que no es posible garantizar que la videollamada se mantendrá cifrada de extreno a extremo. Para mayor información sobre este punto, por favor revisar la ilustrativa discusión acá https://github.com/jitsi/jitsi-meet/issues/409

En respaldo a la libertad de expresión en espacios digitales y presenciales solicitamos la abrogación del DS. 4231

Nos manifestamos con extrema preocupación ante la disposición adicional incluída en el Decreto Supremo 4231, por la cual se amplían los alcances del Decreto Supremo 4200 que preveía de manera genérica la criminalización de desinformación, para explicitar la posibilidad de denuncia penal contra cualquier persona que difunda contenidos que «pongan en riesgo o afecten a la salud pública». La medida ignora las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional por su ambigüedad y sus posibles afectaciones a la libertad de expresión y no responde a las preocupaciones relacionadas a la imprecisión de los términos adoptados.

Según el texto, “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”. Como en el texto del decreto anterior, los términos utilizados para tipificar la conducta son genéricos. Además, no hay ninguna precisión sobre cuales serían los delitos implicados una vez que la “desinformación” no está contemplada en el Código Penal y, por tanto, no es un delito.

Si bien el Decreto Supremo 4200 prevé penas de uno a diez años para personas que comentan delitos contra la salud pública, el artículo 216 del Código Penal, correspondiente a delitos contra la salud pública, no incluye delitos de opinión de ningún tipo.

La medida introducida por el Decreto resulta atentatoria contra los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información, los cuales están contemplados en el Art. 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en la Constitución Política del Estado, y contraría las recomendaciones específicas en materia de libertad de expresión, formuladas con anterioridad por los relatores de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano quienes han afirmado que «prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos […] son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión y deberían ser derogadas». Ellos recuerdan además que «los Estados únicamente podrán establecer restricciones al derecho de libertad de expresión de conformidad con el test previsto en el derecho internacional para tales restricciones, que exige que estén estipuladas en la ley, alcancen uno de los intereses legítimos reconocidos por el derecho internacional y resulten necesarias y proporcionadas para proteger ese interés».

Por su parte la reciente Resolución 1/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha referido a la materia recomendando a los Estados “asegurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19 cumpla con los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, dichas restricciones deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcionales para atender la finalidad legítima de proteger la salud.”

La redacción del Decreto 4231 deja amplio espacio para abusos interpretativos y se teme una intención política de acallamiento de disidencias detrás de ambos decretos. Desde la publicación del Decreto Supremo 4200 el último 21 de marzo, 67 personas fueron arrestadas bajo la alegación de que estarían desinformando y con completa falta de transparencia acerca de sus identidades, los cargos, cuándo y cómo habrían sido aprehendidas. Se sospecha que varias de esas personas sean activistas, siguiendo las declaraciones del propio Gobierno se trataría de «agentes políticos». Llama la atención que entre las personas arrestadas, 37 habrían tenido un juicio abreviado y estarían presas cumpliendo condena.

A lo anterior se suman declaraciones públicas del Ministro de Gobierno, Sr. Arturo Murillo, en el sentido de que la Policía está realizando «ciberpatrullajes» para poder identificar a las personas que presuntamente estarían desinformando. Esta acción, en tanto no fue esclarecido su alcance ni su base jurídica, puede ser interpretada como una medida de vigilancia y monitoreo de sociedad civil, lo que es inconstitucional e ilegal, además de atentar en contra de los compromisos de derechos humanos firmados por el Estado Boliviano. La democracia no puede ser ejercida cuando los derechos básicos son limitados y coaccionados.

Es inaceptable que la emergencia de salud que afecta a los distintos países de la región sirva de excusa para la vulneración de derechos fundamentales. Como afirman expertos internacionales de derechos humanos, la epidemia del COVID-19 no debe ser usada como base para monitorear minorías, grupos o individuos específicos o funcionar como un disfraz para la acción represiva o el silenciamiento de defensores y defensoras de derechos humanos. «Restricciones adoptadas para responder al virus deben ser motivadas por un objetivo legítimo de salud pública y no usadas sencillamente para eliminar la disidencia», señalan los expertos.

La Fundación InternetBolivia.org, siguiendo su mandato de defensa y promoción de los derechos digitales, Derechos Digitales y las organizaciones nacionales e internacionales acá firmantes, suscriben la presente declaración y exigen al Gobierno de la presidente transitoria Jeanine Añez, la inmediata abrogación de los decretos mencionados y el esclarecimiento de los 67 casos de arresto en aplicación de estos.

Firmas

Organizaciones:

- Electronic Frontier Foundation (EFF)

- Mexiro AC, México

- Access Now

- R3D: Red de Defensa de los Derechos Digitales, México

- TEDIC, Paraguay

- Fundación Datos Protegidos, Chile

- Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina

- OBSERVACOM, Latinoamérica

- Hiperderecho, Perú

- Fundación Construir, Bolivia

- RadiosLibres.net, Ecuador

- Radialistas Apasionadas y Apasionados, Ecuador

- Asuntos del Sur, Argentina

- IPSOAR, Argentina

- Espacio público, Venezuela

- Ciervos Pampas Rugby Club

- Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital, México

- MigrantesxMigrantes, Argentina

- Usuarios Digitales, Ecuador

- World Association for Christian Communication

- Agencia de Prensa Internacional Pressenza

- Fundación Hábitat Verde

- Cooperativa Tierra Común, México

- Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social, Brasil

- Feminismo Comunitario Antipatriarcal Bolivia

- MundoSur, Argentina

- Fundación Nemboati, Bolivia

- Diario Digital: “El Popular”, Bolivia

- Autonomía Frente Universitario

- Federación Estudiantil Boliviana Anarquista (FEBA)

- Fundación Integral para el Desarrollo Regional (FINDER) El Salvador

- Oficina Jurídica de la Mujer, Bolivia

- Lab TecnoSocial, Bolivia

- Manodiversa, Bolivia

- Café Wayruru, Bolivia

- Agrupación Ciudadana CREANDO OPORTUNIDADES – CREO

- Coordinadora de la Mujer, Bolivia

- ONG Realidades, Bolivia

- ASUNCAMI, Bolivia

- Crea País, Venezuela.

- Feeling, Colombia

- Revista Muy Waso, Bolivia

- Fondo de Mujeres Bolivia Apthapi Jopueti

Personas:

- Esteban Calisaya, Bolivia

- Cristian León, Bolivia

- Edgar Navarro, México

- Fernanda Galicia, México

- Eduardo Carrillo, Paraguay

- Tatiana Cárdenas, Colombia

- Sofía Castro Mariel, Argentina

- María José Barlassina, Argentina

- Agustina Salas, Argentina

- Ignacio Fernando Lara, Argentina

- Nayra Abal, Bolivia

- Georgia Rothe, Venezuela

- María Belén Arroyo, Argentina

- Antonella Perini, Argentina

- Catalina Rodas, Colombia

- Fiorella Wernicke, Argentina

- Natalia Rodriguez Blanco, Bolivia

- Alvar Maciel, Argentina

- Caio Fabio Varela, Argentina

- Guillermo Movia, Argentina

- María Lois, España

- Domenico Fiormonte, Italia

- Lourdes Bermúdez Bring, Cuba

- Orietta E. Hernandez Bermúdez, Cuba

- Danhiela Hernandez Bermúdez, Cuba

- Gustavo Siles, Bolivia-España

- Adriana Bolívar, Venezuela-Argentina

- Camilo Vallejo Giraldo, Colombia

- Enrique Pomar Meneses, Bolivia

- Natalia Antezana Bosques, Bolivia.

- Roberto Savio, Presidente de Othernews, Roma Italia

- Ximena Argote Tarachi – Bolivia

- Esteban Tavera, Colombia.

- Daniel Botero, Colombia

- Gabriela Ugarte Borja, Bolivia

- Rubén Elvis Mendoza Aiza, Bolivia

- Andrés Agudo, Bolivia

- Inés Gonzáles Salas, Bolivia

- Jorge Vladimir García, Bolivia

- Eugenia D’Angelo, Argentina

- Susana Saavedra, Bolivia

- Nataly Alvarado, Bolivia

- José Luis Claros López, Bolivia

- Luis Fernando Villegas Pacasi, Bolivia

- Adriana Pinaya Johannessen

- Alex Jimmy Verduguez, politólogo, Bolivia

- Gabriela Melgar, Comunicadora, Guatemala

- Moisés Ernesto Uceda, El Salvador

- Manuel Antonio Menacho Céspedes, Bolivia

- Francisco Canedo S.de L., Bolivia

- Jinky Irusta Ulloa, Bolivia

- Patricia Telleria Saavedra- Bolivia

- Vir Martí Patzi Mamani – Bolivia

- Dan Maitland, Canadá

- Alex Ojeda, Bolivia

- Mayra Barzaga García, Cuba

- Patricia Vargas Pacheco, Bolivia

- Dennis Vallejos Usnayo, Bolivia

- Huascar Berrios Copa, Bolivia

- María Vasquez Licona, Bolivia

- Ignacio Morales, Bolivia

- Ricardo Quiroz Gutiérrez, Bolivia

- Solangeles Ortiz Bedregal, Bolivia

- Marco Antonio Saavedra Mogro Ph.D, Bolivia

- Marieliza Vasquez, Bolivia

- Juan Manuel Crespo, Bolivia

- Jenny Lourdes Montero, Bolivia

- Lucas De La Cruz, Perú

- Liseth P. Jaen Hurtado, Bolivia

- Bethel Núñez Reguerin, Bolivia

- Alessandra Saavedra Tamayo, Bolivia

- María del Pilar Apaza Pinto, Bolivia

- Lila Andrea Monasterios, Bolivia

- Gabriela Blas Chumacero, Bolivia

- Cecilia Saavedra Tamayo, Bolivia

- Emma Bolshia Bravo Cladera, Bolivia

- Jorge Molina Carpio, Bolivia

- Pablo Collada, México

- Adriana Pérez Piegard, Venezuela

- Olga Paredes Alcoreza, Bolivia

- Ilze Monasterio Zabala, Bolivia

- Javier Arteaga, Colombia

- Daniel Willy Montoya Ugarte, Bolivia

- Pablo Andrés Rivero, Bolivia

- Jorge Molina Carpio, docente-investigador UMSA, Bolivia

- Francisco Ergueta Acebey, docente-investigador UMSA, Bolivia

- Enrique Castañón Ballivián, Bolivia

- Paola Yañez Inofuentes, Bolivia

- Zulema Alanes, Bolivia

- Pamela Gómez, Bolivia

- Sylvana B. Exeni, Bolivia

- Hardy Beltran Monasterios, Bolivia

- Grecia Cecilia Tardío Rodríguez, Bolivia

- Ruben Hilare Quispe, Nación aymara

- Dardo Ceballos, Uruguay

- Angus McNelly, Reino Unido

- Kathryn Ledebur, Andean Information Network, Bolivia

- Nicole Fabricant, Estados Unidos

- Daniel Willis, Reino Unido

Respuesta de Derechos Digitales a consulta ciudadana: Aspectos fundamentales del Modelo Técnico para asignar concesiones de servicios de telecomunicaciones que operen redes 5G

¿Pero qué necesidad? La filtración de datos de salud del MINSAL no es una contribución a la transparencia en política pública

Con consternación y mucha preocupación hemos visto como el periódico digital Interferencia ha publicado hoy información georreferenciada sobre las personas que dieron positivo al examen de COVID-19. Se trata de una serie de mapas de distintas comunas de la región metropolitana con información verídica, confirmada por el Ministerio de Salud (MINSAL), y actualizada a la semana pasada, que señala la ubicación de quienes están o han estado en tratamiento contra la enfermedad. Si bien no figuran las direcciones completas, sí aparecen señaladas las calles y la altura aproximada de las viviendas de las y los pacientes, que permite inferir con bastante precisión su localización. Se trata de una situación gravísima, que pone de manifiesto problemas de seguridad en el manejo confidencial de información sensible que deben ser resueltos del modo más expedito, y ejerciendo todas las facultades que otorga la ley para sancionar y enmendar el daño causado.

En primer lugar, la filtración deja al descubierto los negligentes mecanismos de control con los que el Ministerio de Salud protege información sensible que la ley le obliga a resguardar con confidencialidad. De acuerdo con lo declarado por el mismo medio de comunicación, “ni siquiera los Seremi de Salud pueden acceder abiertamente a esta información”, por lo que no se explica cómo Interferencia no solo accede a los datos, sino que además los publica. Esto da cuenta de un problema grave de seguridad del MINSAL, que requiere no solamente una explicación detallada respecto al problema y sus soluciones, sino además sanciones ejemplares contra quienes resulten responsables.

De igual forma, existen responsabilidades en el medio de comunicación, quienes de forma completamente irresponsable y carente de ética profesional han divulgado información altamente sensible, con resultados potencialmente devastadores para las personas afectadas. De manera sumamente indolente el medio declara:

“La información disponible en esa Base de Datos reservada del Minsal permite ubicar la dirección exacta de una persona que dio positivo en el examen de Covid-19. INTERFERENCIA tuvo a la vista esos mapas ultra detallados, pero decidió no publicar ese nivel de detalles. ¿Por qué? Para evitar peleas entre vecinos o actos de discriminación en contra de comunidades inmigrantes, donde el Coronavirus está causando estragos.

¿Tiene relevancia publicar esta información? Desde luego que sí, toda vez que la transparencia en los datos puede informar a expertos y encargados políticos para estudiar o aplicar medidas que ayuden al país a contener esta crisis”.

Interferencia, en su intento por dar un golpe periodístico, no solamente ha decidido ignorar las directrices editoriales que deben regir la cobertura de la crisis, sino que posiblemente no las comprenden, y eso es sumamente grave. No publicar el detalle de la información no es una muestra de cortesía por parte del medio, sino un imperativo ético y legal pues, tal como indica Edison Lanza — Relator para la Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— no existe en ello un interés público prevalente.

En una nota aclaratoria publicada posteriormente, Interferencia declaró que los puntos señalados en el mapa habían sido movidos “entre 50 y 100 metros de su lugar original hacia direcciones aleatorias”, de modo que, además de poner en riesgo a una cantidad importante de personas, la información proporcionada además es poco fiable y pone en riesgo adicional a más personas.

Por otro lado, la nota incurre en un error conceptual: la comunidad científica ha reclamado mayor acceso y transparencia de las cifras relacionadas con el COVID-19, pero esta información debe entregarse de forma anonimizada y con el debido tratamiento para el análisis estadístico de los datos. No se necesita la identidad y dirección de cada infectado para hacer políticas públicas.

Es importante recalcar que el acceso a la información por parte de personas no facultadas legalmente para ello es responsabilidad del MINSAL, no del medio. Interferencia es responsable de la divulgación de información sensible y por ello debe responder de acuerdo con lo establecido en la ley.

El combate al COVID-19 requiere de medidas excepcionales, pero no pueden llevarse a cabo sin consideración por el respeto a los derechos fundamentales. Del mismo modo, la acción de privados que tienen una responsabilidad social, como es el caso de los medios de prensa, debe hacerse de manera consciente y considerada con los derechos de las personas sobre quienes se informa: la necesidad de informar en tiempos excepcionales no es excusa para difundir información veraz cuando esa difusión trata de cuestiones sensibles. La información referente al estado de salud de las personas, más todavía en un contexto de pandemia, es sumamente delicada, pues las podría exponer a distintas formas de discriminación, tanto en el presente como en en el futuro. Algunas de ellas ya las hemos padecido: vecinos incómodos con la presencia de funcionarios de la salud o contagiados en sus edificios, condominios o barrios, a las que podrían sumarse o acciones de discriminación en oportunidades de empleo basadas en el desarrollo de anticuerpos o la determinación de primas de salud futuras por posibles secuelas, entre muchas otras.

Por último, este episodio vuelve a recalcar la importancia de que las instituciones implementen medidas técnicas y disposiciones organizacionales enfocadas a la seguridad y la confidencialidad de estos datos sensibles. En adelante deberíamos discutir como transparentar información que es realmente útil para entender la evolución de la pandemia como número de tests negativos y positivos, o tiempo de demora en la comunicación de resultados, y dar más acceso a los datos estadísticos o correctamente anonimizados cuando sea oportuno, pero en caso alguno entregar aquellos datos personales y sensibles de la población que la sitúa en riesgo severo de discriminación.

Recomendaciones de seguridad en redes caseras de cara al teletrabajo (2020)

Conjunto de consejos para asegurar las redes caseras de conexión a internet, particularmente pensada en personas que manejan información sensible y que, debido a la crisis sanitaria producto del COVID-19, se encuentran teletrabajando.

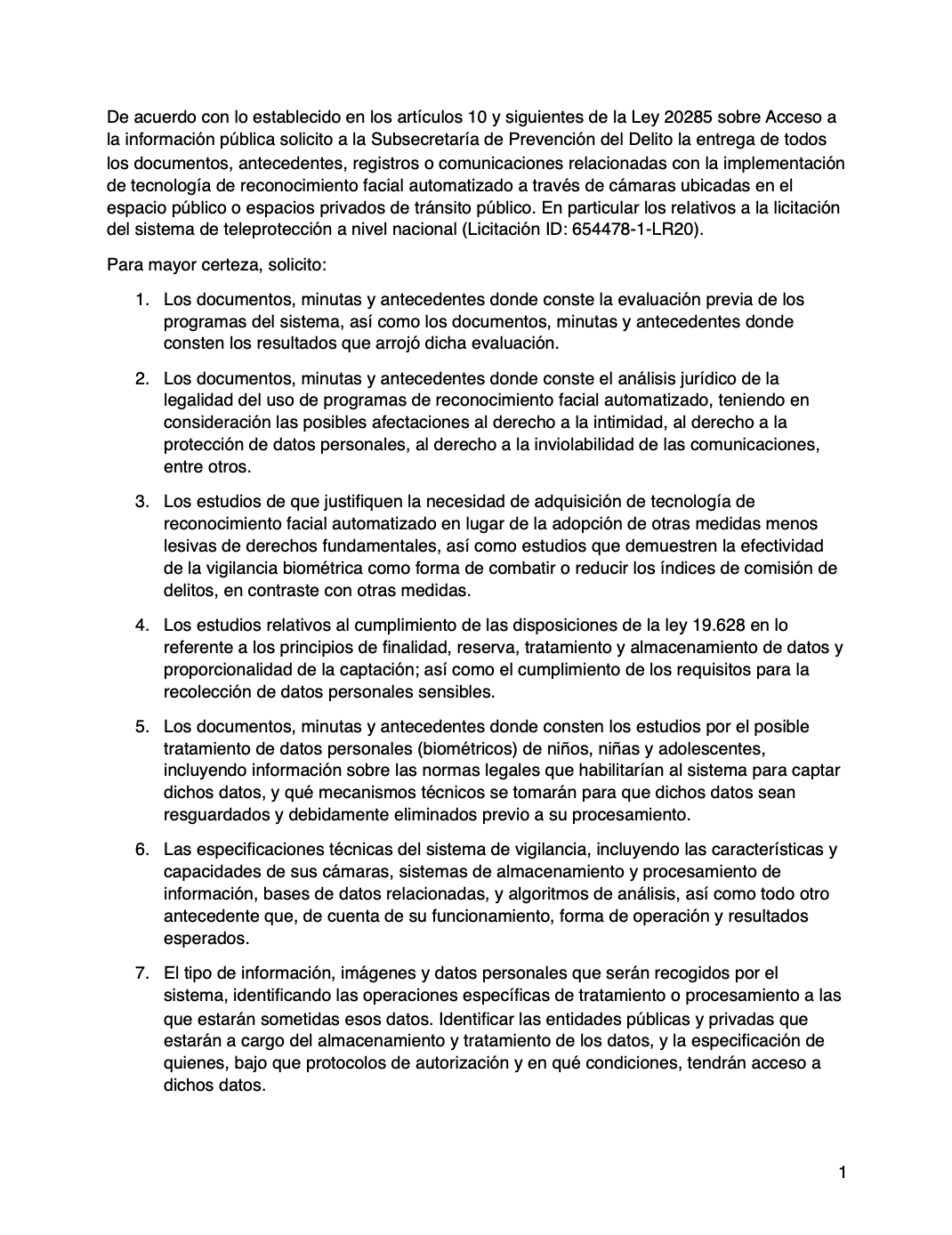

Solicitud de información sobre cámaras de vigilancia en Chile (2020)

Latin America in a Glimpse (2019)

Edición 2019 del reporte Latin America in a Glimpse