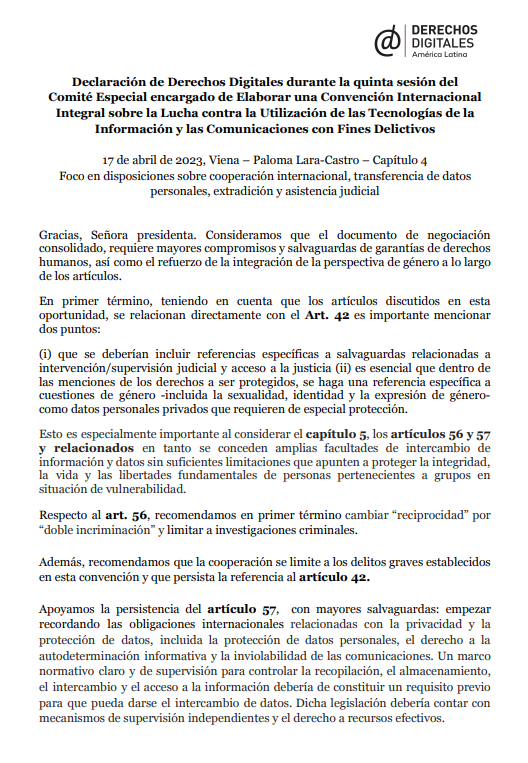

Como les contamos en abril del año pasado, se encuentra en marcha y avanzando a paso firme la elaboración de una “Convención internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos” por un Comité Especial (el “Comité Ad Hoc”) en el seno de Naciones Unidas.

Derechos Digitales participó de la cuarta sesión de trabajo del Comité Ad Hoc que tuvo lugar en Viena entre el 9 y 20 de enero. En esta columna queremos compartir con ustedes nuestras principales preocupaciones, y por qué creemos que se trata de un tema al que todos deberíamos prestarle más atención desde América Latina.

El trabajo de la cuarta sesión se centró en la revisión de un documento de negociación consolidado (DNC). Previo a la sesión, y en conocimiento del documento preparamos en conjunto con otras 79 organizaciones de sociedad civil, una carta para comunicar al Comité y los Estados nuestras preocupaciones.

Desde el inicio del proceso no hemos estado convencidos de la necesidad de una Convención global sobre ciberdelincuencia. Sin embargo, a través de esta nueva carta, reiteramos la necesidad de un enfoque basado en los derechos humanos para su redacción.

Nuestras preocupaciones se centran en la necesidad de garantizar que los derechos fundamentales tengan prioridad en la forma en la cual se definen los delitos cibernéticos, la forma de producir pruebas respecto de ellos, y al establecer mecanismos de cooperación internacional o de asistencia técnica.

Lamentablemente, el texto examinado en esta cuarta sesión todavía resulta demasiado amplio en su alcance y no se limita solamente a los delitos cibernéticos en los que la tecnología es parte esencial del delito.

El texto se expande de forma ambigua hacia otros delitos -muchas veces ya regulados- cuando pueden ser facilitados o cometidos a través del uso de tecnologías de la información. Lo anterior es incompatible con obligaciones internacionales de derechos humanos, y amenaza con criminalizar las actividades legítimas con propósitos de interés público como el trabajo de periodistas e investigadores de seguridad.

Estuvo en el centro de las discusiones la cuestión de reducir el ámbito de alcance de los delitos contemplados en la Convención a aquellos esencialmente vinculados con el uso de la tecnología, y no expandirlo a los que son meramente facilitados por ella.

Muchos estados manifestaron su preocupación por la excesiva expansión del listado de delitos considerados, sin embargo al término de las negociaciones la criminalización expansiva de delitos de expresión sigue estando presente en el texto.

También hay en el texto limitadas salvaguardias respecto de los ciberdelitos definidos que pueden impactar negativamente en las actividades legítimas de periodistas, informantes, defensores de derechos humanos, investigadores de seguridad y de ciencias sociales, niños y adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, grupos vulnerables, opositores políticos, víctimas de delitos, entre otros.

Qué nos preocupa, por qué y por qué te debe importar

Organizaciones de la sociedad civil, empresas y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos presentaron diversas preocupaciones sobre los temas discutidos en la sesión. Sin intentar ser exhaustivos en la lista, queremos llamar la atención sobre algunos puntos que nos parecen cruciales, en los que se requiere que el texto de la futura Convención continúe refinándose de cara a la presentación del borrador cero.

Particularmente nos preocupan áreas en las que resulta crucial la atención de los representantes de gobiernos de nuestra región para garantizar la adecuada protección de derechos fundamentales en la persecución del ciberdelito, con miras a la realidad normativa e institucional de América Latina.

También nos ocupan cuestiones que creemos que merecen atención general, por el impacto que pueden tener en la habilidad de ejercer la libertad de expresión, el acceso a la información y resguardar la privacidad.

Riesgos de criminalización de la labor de investigadores de seguridad y ciencias sociales, periodistas y defensores de derechos humanos

El texto necesita incorporar en los delitos esencialmente vinculados con el uso de la tecnología la referencia a que la acción sancionada debe sobrepasar barreras técnicas. Solo así podrá evitar la ambigüedad de que la violación de términos y condiciones de servicio o políticas de seguridad establecidas por empresas privadas puedan permitir criminalizar la investigación de interés público en el funcionamiento de sistemas informáticos.

Delitos de expresión propuestos son una herramienta para la censura y la represión

Algunos delitos propuestos, como los delitos relacionados con el extremismo o con el terrorismo, son incompatibles con los estándares internacionales de libertad de expresión y pueden ser utilizados por los estados con fines represivos y de control social. Adicionalmente, no existen definiciones uniformes de estos conceptos en el derecho internacional, y muchos estados se basan en esta ambigüedad para justificar abusos contra los derechos humanos.

Respeto por la evolución progresiva de niños y adolescentes

Los artículos referidos a la criminalización de los usos de material de abuso sexual a menores han sido en general acogidos como necesarios por los Estados parte de la negociación. Sin embargo, muchos han afirmado la necesidad de asegurar la consistencia con otros instrumentos en que la materia se regula y ya han sido adoptados, cuestión que aún no se ve bien reflejada en en el texto.

Resulta preocupante que las redacciones discutidas no reflejen aún la necesidad de que, tal como lo afirmó UNICEF en sus aportes durante la tercera consulta intersesional, se considere la evolución de los adolescentes, evitando criminalizarlos por actividad sexual consentida y sin explotación, siempre que no haya elementos de coerción, abuso de confianza o dependencia entre los adolescentes. No se debe responsabilizar penalmente a niños por la generación, posesión o intercambio voluntario y consensuado de contenido sexual de sí mismo u otros, únicamente para su uso privado.

Hay también algunas provisiones que extienden la criminalización a dibujos u otras representaciones visuales o auditivas creíbles de niños que amenazan considerablemente la libertad de expresión y las expresiones artísticas.

Limitación de la distribución de imágenes sexuales no consentidas a expensas de la autonomía de las víctimas

En el caso de la criminalización de la distribución de imágenes íntimas no consentidas y otras conductas relativas a adultos que involucran el uso de imágenes de contenido sexual con fines de acoso, intimidación o extorsión, resulta preocupante la excesiva vaguedad de la forma en la cual se define el elemento de falta consentimiento respecto de tales materiales, lo que arriesga a una sobrecriminalización.

También preocupa la ausencia de excepciones a la tenencia, uso o distribución de imágenes que pueden tener un interés público, como la cobertura periodística, la atención y acompañamiento de víctimas, o la misma investigación de las conductas. a criminalización de este tipo de conductas no parece contar con una visión centrada en la víctima.uchas veces lo primoridal es evitar la revictimización a través de procesos criminales, y manifestar preferencia por otro tipo de mecanismos que puedan ser más eficaces en limitar la distribución del material respectivo considerado lesivo.

Salvaguardas de derechos humanos excesivamente débiles

Desde la sociedad civil y de muchos estados comprometidos con los derechos fundamentales se celebró la incorporación de dos artículos -uno en las provisiones generales y otro en las procedimentales- en los que se aborda la protección de los derechos humanos y el respeto por las consideraciones de género y las condiciones de grupos vulnerables. Sin embargo, esas protecciones se diluyen en las demás disposiciones de la Convención.

Es necesario que el capítulo de medidas procesales exija autorización judicial previa para los poderes intrusivos que se consagran, así como para garantizar explícitamente el derecho a un recurso efectivo. Resulta esencial retener la referencia a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y al reconocimiento de la privacidad como derecho humano.

Ambigüedades que favorecen el hacking estatal, los intentos de retención masiva de datos y el debilitamiento del uso de tecnologías de privacidad

Las provisiones procesales están redactadas de manera poco precisa. De este modo, pueden ser usadas como una excusa para justificar la vigilancia masiva de las comunicaciones y dan la posibilidad a los gobiernos de desarrollar acciones ofensivas que debiliten la seguridad de los sistemas a través de puertas traseras en tecnologías de privacidad -como el cifrado- u operaciones de hacking que se beneficien de la explotación de vulnerabilidades, forzando a los proveedores de servicios de internet a transformarse en colaboradores de estas prácticas, que pueden ser tremendamente dañinas para la seguridad integral de los sistemas.

¡Ojo acá, Latinoamérica!

Esta Convención tiene el potencial de impactar profundamente en millones de personas en todo el mundo, y es por esto que debemos dejar muy claro que la lucha global contra el ciberdelito no debe socavar el respeto por los derechos humanos.

En abril el Comité Ad Hoc volverá a reunirse para continuar la revisión del texto y esperamos muchos más ojos atentos a la posición de los gobiernos de América Latina en estas cuestiones escenciales para el ejercicio de nuestros derechos fundamentales.