El Congreso Nacional de Honduras comenzó a conocer esta semana de un proyecto de ley que busca regular “los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet”, una breve iniciativa legislativa que contempla obligaciones para las plataformas de internet en relación con ciertos contenidos nocivos. Al proyecto se suma el anuncio de la creación de un Comité Nacional de Ciberseguridad que, entre otros, estaría encargado de recibir denuncias por actos de odio y noticias falsas.

El proyecto ha sido identificado rápidamente como una amenaza a la libertad de expresión, pues el texto del proyecto pretende una regulación de plataformas y sitios de internet que puede mover hacia la censura. Por una parte, se esgrimen nobles fines contra la discriminación y el odio en línea, estableciendo obligaciones de transparencia sobre las reclamaciones por tales conceptos. Por otra, se propone una peligrosa herramienta de control sobre el contenido ilícito o nocivo: el control sobre los intermediarios a los cuales se delega la función de interpretar el carácter de los contenidos.

¿“Ley mordaza”?

Desde su primer artículo, la propuesta legislativa se dirige a “las empresas proveedoras de servicios que funcionan a través de comunicaciones telemáticas, plataformas de Internet, o tecnologías de similar naturaleza … así como a los operadores y administradores de sitios Web”.

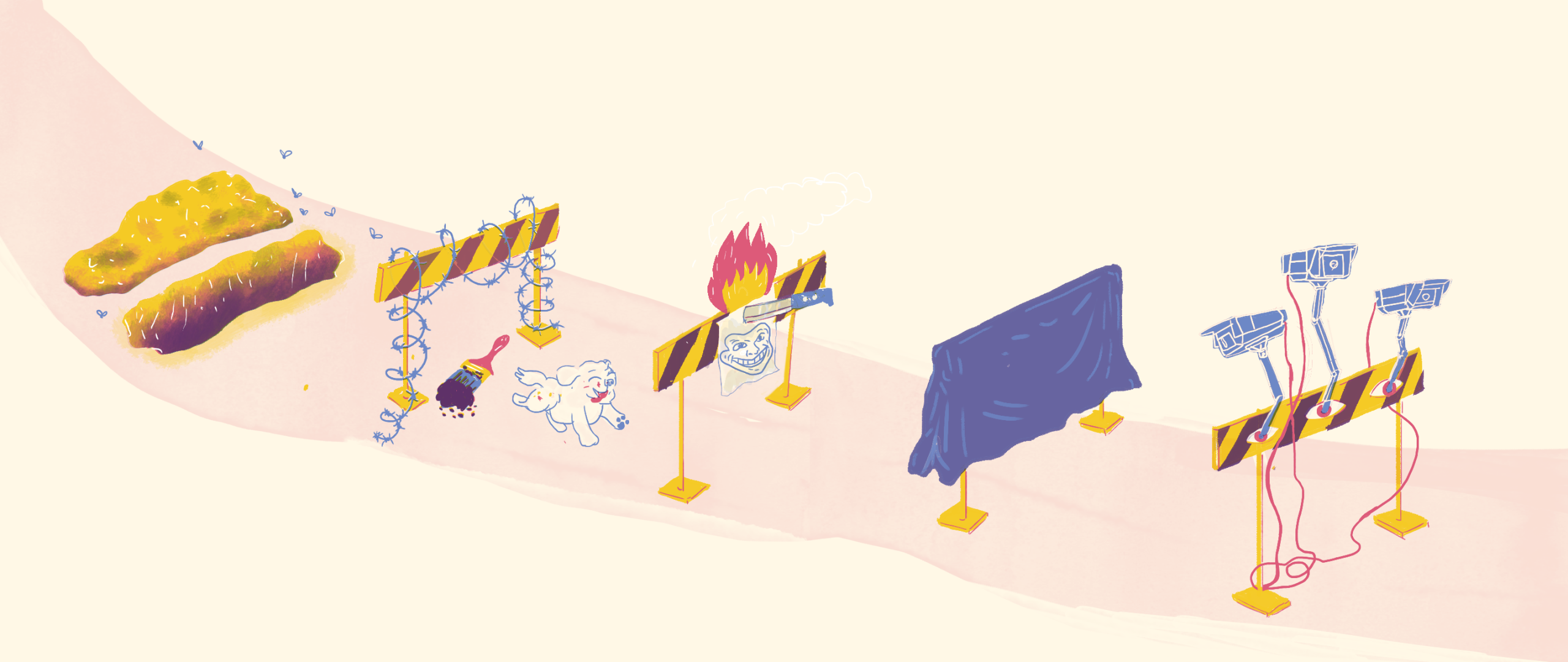

En tanto, su artículo 5º exige establecer un procedimiento para remover o bloquear el contenido “manifiestamente ilegal” –esto es, el referido ampliamente y sin precisión como “actos de discriminación, de odio, injurias, amenazas, la incitación a la violencia o a cometer un delito”– dentro de 24 horas desde recibido un reclamo o reporte, y en 72 horas para el contenido simplemente “ilegal”. Sobre los reclamos y reportes, se fija una obligación de informe trimestral para cada sitio. Las sanciones por incumplir no son de corte judicial sino administrativo, y van desde la multa hasta la suspensión y bloqueo del servicio.

Y sobre esto último, las preocupaciones tienen asidero. El combate a la violencia, la discriminación y el odio en las redes sociales es un problema con alcance global, con personas y grupos vulnerables particularmente expuestos. Sumado a la prevalencia de desórdenes de información en la forma de bots, trolls e información falsa, existe una presión sobre las plataformas de internet, especialmente las redes sociales, por reaccionar de forma oportuna y justa. El intenso poder que un puñado de empresas de internet tiene sobre el intercambio global de información y expresión implica responsabilidad sobre el impacto de sus acciones u omisiones como portadoras de esa expresión.

Sin embargo, el proyecto hondureño va más allá de los principios globales sobre la responsabilidad por los contenidos, al fijar duras sanciones para obligaciones poco claras sobre lo que constituye expresión ilícita. La noción defendida por los promotores del proyecto de que “no se regulan redes sociales”, ignora el efecto que reglas como estas tienen sobre las plataformas, convirtiéndolas a la vez en quienes juzgan la licitud de un contenido y cuyo actuar se encontrará condicionado por el hecho de que la no censura puede derivar en su suspensión de operación.

Una situación compleja

Los peligros para una internet libre están latentes y necesitamos estar alerta. Pero no podemos olvidar que esos peligros a menudo nacen y se materializan como expresión de condiciones políticas que así lo permiten. La regulación de las expresiones en línea en Honduras se produce en un contexto político álgido, de riesgo para la libertad de prensa, y un reciente proceso electoral marcado por las protestas y la violencia, donde las redes sociales digitales fueron quizás un factor importante en la movilización social.

En escenarios como este, hemos visto, el recurso al combate contra el discurso de odio aparece como una forma de controlar la expresión crítica. Se sigue con ello una peligrosa tendencia, que arriesga no solamente el funcionamiento de la red, sino el ejercicio de la democracia, especialmente en contextos donde más parece cuestionada su subsistencia como forma de gobierno. La libertad de expresión es precisamente una garantía para una sociedad democrática y plural; su restricción, en tanto, está sujeta a estrictos parámetros que no pierden su vigencia en internet.

La problemática tendencia regional

Tras la escalada de críticas por la rápida discusión que amenazaba con producirse en el Congreso Nacional, el proyecto no fue incluido en la agenda de discusión del martes 6 de febrero, con el propósito de socializar su contenido entre distintos interesados. No obstante, la marcha del proyecto prosigue, ahora como “Ley de Estrategia de Ciberseguridad Nacional y Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales”, cooptando así no solamente el combate al discurso de odio, sino también la tendencia de regulación de planes de ciberseguridad.

Más allá de ser un peligro para el funcionamiento de internet o para la libertad de expresión y su ejercicio, regulaciones como estas representan un peligro para el ejercicio de todo aquello que esta libertad permite: la crítica al poder, la organización social y, en último término, la democracia. El rechazo de algunas organizaciones de la sociedad civil da cuenta de ello y está en manos del Congreso de Honduras dar cuenta de esa preocupación.