El problema es cuando su adopción se transforma en una especie de mantra irreflexivo que, como hemos dicho con anterioridad, interfiriere con nuestra capacidad para mantener una saludable distancia crítica a la hora de pensar políticas públicas.

Este tecnosolucionismo es particularmente peligroso cuando se trata de la adopción de tecnología de control y vigilancia, que siempre requiere una ponderación con otros derechos por su naturaleza intrusiva y el efecto inhibitorio que puede producir en términos de privacidad y libertad de expresión.

Es por ello que resulta preocupante la liviandad y candidez con que las autoridades chilenas han propuesto la implementación de control biométrico para solucionar (o intentar solucionar) diversas temáticas. Las características físicas constituyen un dato sensible de acuerdo a nuestra legislación, y por tanto, su recolección, almacenamiento y tratamiento están sujetos al máximo nivel de protección; su utilización debería estar sujeta a casos excepcionales donde no exista una alternativa menos lesiva para alcanzar los los fines propuestos. Sin embargo, en lo que va del año, ya han sido tres iniciativas las que buscan implementar controles biométricos vulnerando los derechos fundamentales de las personas.

Cámaras biométricas para combatir delitos menores

El pasado 23 de junio la Municipalidad de Las Condes, la misma que ha implementado drones y globos de vigilancia, anunció que implementará un plan de cámaras de control biométrico para combatir el delito en esa comuna.

Esta medida sin precedente merece ser rechazada. Jurídicamente, las municipalidades no cuentan con las facultades legales para recolectar, almacenar, tratar o ser responsables de una base de datos sensibles como son los datos biométricos. Al tratarse de un dato sensible, debe existir una habilitación legal expresa por parte de la legislación para la creación de este tipo de bases, no bastando una mención genérica a que las municipalidades cuentan con facultades para implementar medidas para combatir el crimen.

Por otro lado, surgen cuestionamientos respecto de cómo la Municipalidad pretende construir esta base de datos, a partir de la cual creará “listas negras” de personas que transitan por la comuna. Qué criterios se utilizarán, quienes tendrán acceso a esa base de datos, cuales serán los criterios de eliminación y de seguridad de la misma son todas preguntas que no han recibido respuesta. Estas consideraciones no son casuales, pues existe evidencia de que la biometría produce un porcentaje elevado de falsos positivos, y que eventualmente puede prestarse para agravar sesgos raciales.

Con esta medida, el alcalde Joaquín Lavín sigue liderando la preocupante tendencia de exigirle a los ciudadanos que sacrifiquen su derecho a la privacidad y la protección de sus datos personales a cambio de una vaga promesa de seguridad que no está basada en la evidencia, ni en una correcta ponderación con otros derechos fundamentales.

Fiscalización biométrica de la entrega de almuerzos infantiles

En la línea de este tecnosolucionismo, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) elaboró un proceso de licitación para el servicio de entrega de raciones alimenticias al interior de colegios. A fin de cumplir un dictamen de la Contraloría General de la República, que exigió criterios de certificación en la entrega de beneficios, la JUNAEB decidió establecer como requisito en la licitación, la implementación de un control biométrico a los estudiantes beneficiarios.

Esta medida es inaceptable por múltiples razones. En primer lugar, estamos ante un caso donde los datos recolectados son sensibles en un doble sentido, por ser datos biométricos y por tratarse de menores de edad. Como ha señalado recientemente la Corte Suprema, la recolección de dichos datos debe estar sujeta a la autorización expresa, informada y por escrito de los padres.

Por otro lado, la exigencia de la Contraloría hace referencia a la cantidad de raciones entregadas. Por lo mismo, no es necesario identificar a los estudiantes beneficiarios. En otras palabras, la JUNAEB está buscando someter a menores de edad a control biométrico para solucionar un problema que en realidad no requiere identificar a los menores.

Por último, cabe preguntarse cómo responderá la entidad cuando los padres de los menores razonablemente se nieguen a entregar la autorización para que sus hijos sean objeto de este control intrusivo, desproporcionado e innecesario. Negar un beneficio social a estudiantes vulnerables cuyos padres no estén dispuestos a entregar información personal sensible de sus hijos sería a todas luces un apremio ilegítimo.

Por lo anterior, la JUNAEB debe tomar la sentencia de la Corte Suprema como oportunidad para reestudiar su programa y eliminar los criterios de control biométrico de la licitación de entrega de raciones a estudiantes menores de edad.

Control biométrico en el transporte público

El Ministerio de Transportes, el mismo que ha empujado el DICOM del Transantiago y que busca tener la facultad administrativa para bloquear el DNS de plataformas tecnológicas, ha anunciado que se encuentra estudiando implementar reconocimiento facial en el proceso de fiscalización del pago del transporte público.

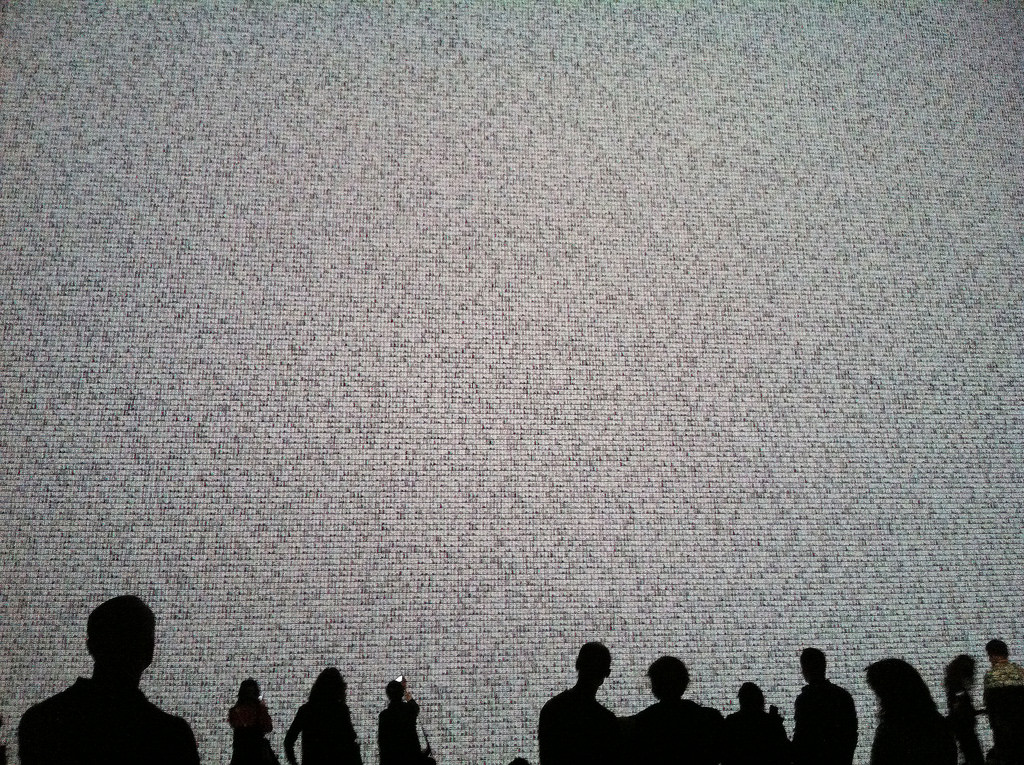

Lo anterior significa nada menos que someter a los cinco millones de habitantes de Santiago a un sistema de vigilancia constante, permanente y desproporcionado, que no solo almacenaría las imágenes de todos los usuarios del transporte público, sino que analizaría sus rasgos faciales para compararlos con una base de datos cuyos criterios de elaboración son poco o nada claros.

Al igual que en el caso de la Municipalidad de Las Condes, el Ministerio de Transportes no cuenta con las facultades legales para administrar una base de datos de esta naturaleza, y la implementación de un sistema de control biométrico de esas características constituiría una vulneración inaceptable de los derechos fundamentales de los usuarios del transporte público.

Conclusión

Tanto la academia como la sociedad civil internacional han levantado la voz para advertir el efecto que el control biométrico puede significar para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, el gobierno ha decidido hacer caso omiso de estas consideraciones y optado por implementar políticas vistosas, que no han demostrado su eficacia y que ponen en riesgo los derechos de las personas.

Es momento que el gobierno y las autoridades concentren sus esfuerzos en implementar políticas basadas en evidencia, que cuenten con una correcta ponderación de los derechos en juego y cuyo beneficiario no sea la emergente industria de la vigilancia, sino la calidad de vida de la ciudadanía.