El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas es un derecho fundamental contemplado en las principales convenciones internacionales sobre derechos humanos. En Latinoamérica, la mayoría de sus países reconoce a nivel constitucional la inviolabilidad de las comunicaciones como un derecho fundamental y que, por tanto, solo puede ser suspendido en casos excepcionales y bajo las condiciones establecidas en una ley. O, al menos, así debería ser.

Los estudios, sin embargo, muestran que el uso de medidas investigativas intrusivas de la privacidad de las personas, entre ellas, la interceptación de las comunicaciones, es una práctica que está lejos de ser excepcional.

Interceptación de las comunicaciones

Dado su carácter de derecho fundamental, la regla general es que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones solo pueda ser limitado en los casos y bajo las circunstancias establecidas expresamente por ley, lo que se da, generalmente, en el marco de investigaciones penales o por motivos de seguridad del Estado.

Adicionalmente, estas medidas intrusivas suelen ir acompañadas por algunos mecanismos de control para evitar su principal riesgo: que terminen siendo ocupadas como herramientas de vigilancia estatal, especialmente en contra de ciudadanos y disidentes del gobierno de turno. Esto no es conspiranoia, la protección de las comunicaciones privadas frente a la vigilancia estatal se remonta a varios años en el pasado, siendo uno de los primeros antecedentes el caso de Giuseppe Mazzini, activista por la unificación italiana que descubrió que agentes estatales leían sus cartas.

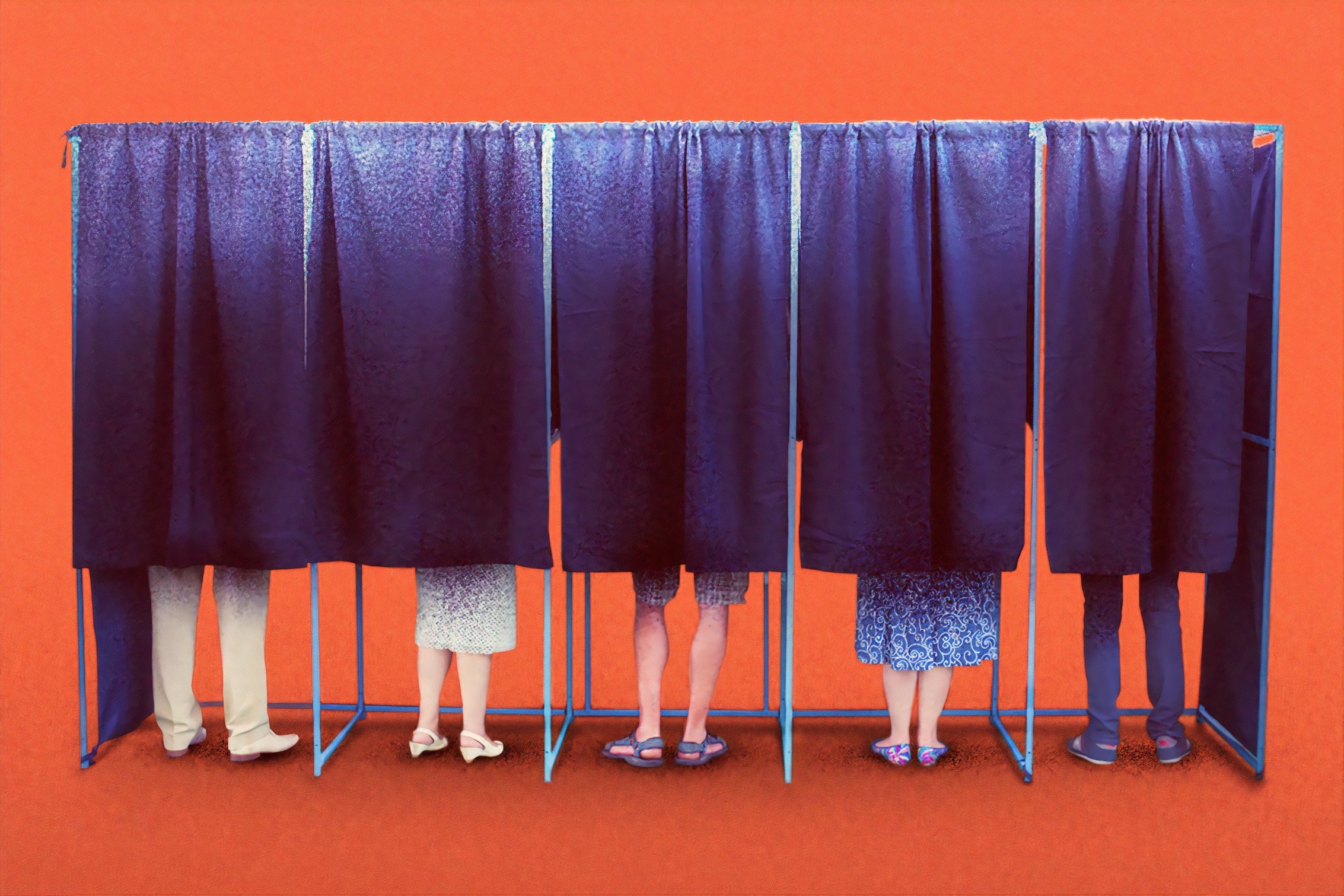

Mecanismos de control de la vigilancia estatal

El principal mecanismo de control es la autorización judicial previa, pero algunos países han ido un poco más allá. Por ejemplo, en el caso de Brasil, una vez realizada la diligencia de interceptación, el juez debe decidir si los resultados son relevantes para la investigación. Otro caso interesante es el de Chile, cuya legislación exige, además de la autorización judicial previa, que la medida de interceptación sea notificada al afectado con posterioridad a su realización (artículo 224 del CPP). Sin embargo, la evidencia indica que los mecanismos de control existentes no son suficientes.

En el caso chileno, el mecanismo judicial ha mostrado ser mucho menos estricto de lo que debiera. De acuerdo a números recientes, se realizan alrededor de 66 interceptaciones diarias, por lo que es difícil que jueces estén analizando el mérito de las solicitudes. Estas solo debieran ser autorizadas bajo sospechas fundadas, basadas en hechos determinados, y para persecución de delitos que merezcan pena de crimen). En cuanto a la notificación del artículo 224, tampoco se cumple.

Actualmente el único mecanismo fiable de control que existe para comprobar cómo funcionan las interceptaciones del CPP es la entrega voluntaria que las principales empresas de telecomunicaciones realizan de datos anonimizados, lo que ha permitido evidenciar los problemas del sistema.

Pero el proyecto de ley sobre delitos informáticos pondría en riesgo este último mecanismo, al aumentar la sanción que arriesgan las empresas en caso de incumplir el deber secreto respecto de los requerimientos de interceptación que reciben. Con las nuevas reglas, bajo la amenaza de una sanción penal – hoy, multa administrativa-, difícilmente las empresas querrán colaborar con instancias de control ciudadano, como la encuesta Quién Defiende Tus Datos.

Una explicación posible para la falta de cumplimiento de esta obligación legal es la falta de capacidades técnicas para realizar las notificaciones exigidas por la ley. De ser este el caso, la dificultad podría ser fácilmente solucionada con la ayuda de las mismas empresas de telecomunicaciones que reciben las órdenes de interceptación.

Estas empresas fácilmente podrían comunicar a sus usuarios el hecho de haber sido objeto de escuchas telefónicas, una vez terminado el plazo de la investigación. Pero actualmente están impedidas de hacerlo. Esto, porque mientras no se formalice la investigación en su contra, el usuario afectado por una escucha telefónica no tiene calidad de interviniente en el proceso penal y, por tanto, el deber de secreto que pesa sobre las empresas de telecomunicaciones alcanza al propio usuario afectado. Esto último, por aplicación del secreto relativo del proceso penal chileno: las investigaciones del Ministerio Público sólo pueden ser conocidas por los intervinientes del proceso (artículo 182 CPP), es decir, fiscal, imputado, defensor, víctima y querellante (artículo 12 CPP).

¿Significa esto que las personas afectadas por interceptaciones no tienen derecho a saberlo? En ningún caso. El artículo 224 establece el deber de notificar al “afectado”, no al “interviniente”. Pero la falta de mecanismos de control eficaces y el desconocimiento de los afectados por esta clase de medidas permite que las mismas sean abusadas, llegando a usarse incluso para la creación de pruebas. Lo anterior es particularmente grave, considerando que ni siquiera el Congreso ha logrado que el Ministerio Público informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones legales.

La solución

Dado que el Ministerio Público no está cumpliendo con el deber de notificación del artículo 224, y que se niega a entregar información al respecto, en una sesión reciente de la Cámara de Diputados de Chile, donde se discute el proyecto de ley sobre delitos informáticos, se propuso un mecanismo de control que pareciera ser una solución eficaz y eficiente: que sean las telcos las que cumplan con el referido deber de notificación.

Sin embargo, tanto los representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública como del Ministerio Público se opusieron a la medida, sin ofrecer una alternativa, aún cuando durante la misma sesión admitieron no estar cumpliendo con la obligación legal de notificar al afectado.

Ante la falta de soluciones alternativas, lo razonable sería que se volviera a discutir la que, hasta ahora, pareciera ser la única solución efectiva.

Ni conspiranoia ni exageración. No necesitamos viajar cientos de años en el tiempo, recordando a Mazzini para justificar nuestra preocupación. Basta pensar en Edward Snowden, cuyo caso – lejos de ser el único- permitió develar la extensión de la vigilancia estatal.