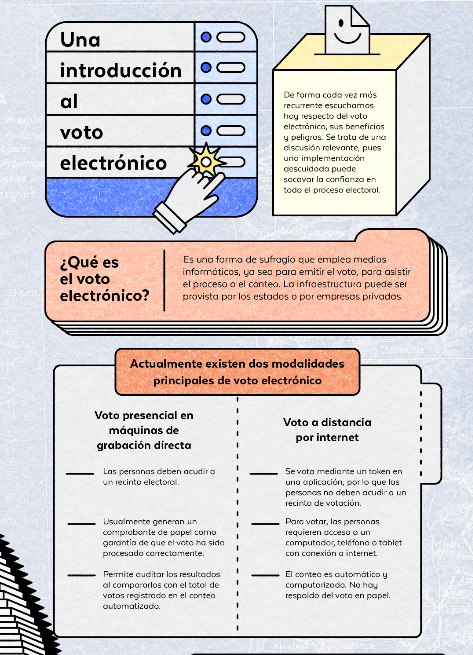

Infografía realizada con insumos de la investigación «Voto electrónico y consideraciones de política pública en América Latina»¿En qué escenarios el voto electrónico puede ser factible? ¿Significa un acceso más equitativo al sistema democrático en ciertos segmentos de la población? ¿Qué riesgos conlleva la implementación de este tipo de tecnologías en relación con aspectos de seguridad informática?

Temática: Privacidad

Oficina virtual, segura y autónoma

El equipo de trabajo de Derechos Digitales está conformado por personas alrededor de América Latina. Nuestro trabajo es principalmente remoto por lo que nuestro sistema de chat es una oficina virtual.

Durante muchos años nuestra oficina fue Slack, un sistema avanzado de mensajería instantánea que funciona en la “nube”. Slack era una plataforma que hacía lo que tenía que hacer, nos permitía estar en contacto permanente y llevar a cabo nuestro trabajo. Parecía ser una herramienta perfecta, pero la dejamos de usar. ¿Por qué?

Desde el punto de vista funcional, Slack generalmente cumplía con nuestras necesidades. Sin embargo decidimos hacer un análisis técnico, preguntándonos dónde se guardan nuestras comunicaciones y si están seguras.

Como Slack es un sistema en la nube, nuestra información se guarda en los servidores de la empresa que provee el servicio, Slack Technologies. Es decir, Slack Technologies tiene acceso a nuestras comunicaciones y es técnicamente posible que pueda leerlas y analizarlas; salvo que las mismas estuvieran cifradas de extremo a extremo.

Lo primero que buscamos resolver fue que nuestros datos no fueran gestionados por otra organización. Para tener control de los mismos debíamos controlar nuestro propio sistema de chat.

Para eso íbamos a necesitar 3 cosas: software que implemente el sistema, un proveedor de hosting o servidor propio para instalarlo y un equipo técnico capaz de administrarlo.

En Derechos Digitales administramos varios servicios mediante software libre. Usamos Nextcloud con OnlyOffice para trabajo colaborativo, Limesurvey para realizar encuestas, WordPress para portales web, y algunos otros sistema. Disponemos de recursos de alojamiento y nuestro equipo técnico es capaz de investigar soluciones libres, realizar pruebas e implementarlas.

Basándonos en nuestra experiencia y según las recomendaciones de expertas técnicas identificamos tres aplicaciones libres con las que podríamos remplazar a Slack y ser administradas por nostras: Rocket Chat, Mattermost y Matrix.

Lo segundo que quisimos identificar fueron aplicaciones que soportaran cifrado extremo a extremo.

Las personas que usan Whatsapp o Signal habrán escuchado este término antes. Quiere decir, que si un mensaje sale de mi teléfono o computador, está cifrado para que nadie más que los destinatarios o lo puedan leer.

Ahora que la información no estaría gestionada por un tercero, pero sí por nuestro equipo técnico, es importante y deseable para nosotres que el equipo técnico no pueda leer los mensajes de las demás personas. El soporte de este tipo de cifrado es limitado para Mattermost y Rocket Chat, mientras que en el caso de Matrix funciona por defecto.

A diferencia de las otras dos, Matrix no es una aplicación, sino un protocolo de comunicaciones federado. Hace unos meses explicamos lo que esto significa, pero para hacerlo simple haremos una analogía entre el correo electrónico y los sistemas de chat modernos. En el correo electrónico podemos enviar y recibir correos desde cualquier proveedor. Se puede enviar un correo desde gmail.com a hotmail.com o a derechosdigitales.org. Sin embargo, si hablamos de mensajería instantánea no es posible enviar mensajes entre Signal, WhatsApp y Telegram, por ejemplo.

En este sentido Matrix se parece más al correo electrónico que a WhatsApp. En Derechos Digitales tenemos nuestra propia instancia de Matrix donde nos podemos comunicar internamente, pero además podemos comunicarnos con gente de otras organizaciones que posean sus propias instancias de Matrix o bien que posean una cuenta en matrix.org u otra instancia pública. En un principio pensamos que seríamos los únicos usando Matrix, pero descubrimos con gusto que algunas organizaciones amigas ya lo usaban y que podríamos comunicarnos directamente a través de esta herramienta. Incluso en TEDIC ya lo están utilizando y han creado un canal de chat en español, donde se comparten dudas, recomendaciones, y experiencias. Se puede acceder en: #comunidadtedic:matrix.org.

Luego de decidir migrar nuestra mensajería a Matrix, comenzamos con el proceso de cambios. Dentro del Derechos Digitales contamos con un grupo de gente con la idea de implementar una alternativa libre a Slack.

A finales del 2021 implementamos una instancia de pruebas y formamos un equipo de beta-testers para analizar si la aplicación sería viable en el día a día.

Sabemos que los cambios pueden ser resistidos, y pueden generar miedo, por lo que trabajamos en presentar una aplicación que solucione nuestros problemas y que no traiga nuevos.

Una vez superada la etapa de pruebas, implementamos lo que sería el servidor definitivo y fuimos sumando más gente a utilizarlo, de manera paralela a Slack. Cuando el equipo completo estuvo trabajando sobre Matrix, se decidió dejar de usar Slack y conservarlo solo como un registro histórico.

Las comunicaciones son un recurso estratégico para las organizaciones, tener autonomía y control sobre las mismas nos brinda más seguridad y por ende poder. Derechos Digitales es una organización con los recursos humanos y tecnológicos para implementar una solución propia. Si embargo, sabemos que no es el caso de todas las organizaciones.

En el caso de no contar con los recursos necesarios para tener su propia infraestructura, siempre es posiblecontratar un proveedor que implemente soluciones como Matrix, en este caso no se tendría total control sobre sus comunicaciones pero estaría seguras ya que estarían cifradas de extremo a extremo.

Nuestra oficina virtual funciona hace varios meses a través de Matrix. Sabemos que no es la única solución, y que existen otros proyectos de software libre que podrían funcionar en otros contextos. Conocerlos, probarlos y adaptarlos a nuestras realidades es el comienzo del camino para lograr comunicaciones más autónomas y seguras.

Sobre la propuesta de texto constitucional, respecto al derecho a la privacidad, inviolabilidad de los recintos, documentación y comunicación privada

Infraestructuras de autenticidad para los contenidos digitales

En los últimos años se han comenzado a buscar soluciones técnicas y regulatorias al problema de la desinformación en plataformas digitales, considerando la rapidez con que se difunde y sus impactos sobre la población conectada, en coyunturas críticas como procesos electorales o protestas sociales. Sin embargo, muchas de estas soluciones han tendido a restringir los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, constituyéndose en mecanismos de vigilancia y censura de contenidos, y afectando principalmente a las voces disidentes.

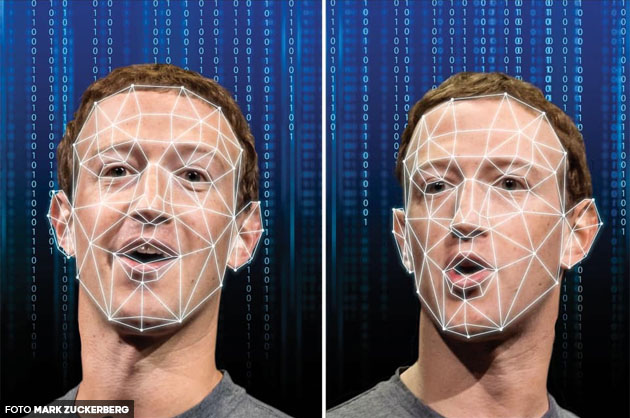

En este contexto, la aparición de los llamados deepfakes (audios o vídeos alterados con tecnologías de inteligencia artificial) plantea un escenario más complejo, de una parte porque su autenticidad es cada vez más difícil de verificar, pero también porque pone de frente, otra vez, que respecto de la información no hay aproximaciones técnicas suficientes, ya que se trata también de un problema social sobre cómo se configuran política y culturalmente las ideas de “confianza” y “verdad”. Esto, sin contar con que además los deepfakes se han convertido en una nueva herramienta para la violencia de género mediada por tecnologías digitales, entre otros problemas menos visibilizados.

Desde hace tiempo, Witness ha hecho seguimiento a este tipo de tecnologías emergentes, procurando entender los riesgos y oportunidades que presentan para los derechos humanos, especialmente para la protección de voces marginalizadas. Como parte de ese esfuerzo, se vinculó al grupo de trabajo sobre amenazas y daños de la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido (C2PA), una iniciativa empresarial dirigida por Adobe, Arm, Intel, Microsoft, BBC, Truepic y Twitter, que en palabras de la organización, es hasta ahora “el esfuerzo más consolidado que conduce hacia un uso más generalizado y potencialmente sistemático de la infraestructura de procedencia y autenticidad”.

C2PA es un estándar técnico para certificar la fuente y la historia de contenidos digitales como vídeos, audios, imágenes y documentos, a través de la creación de un manifiesto firmado por una autoridad de certificación, y protegido criptográficamente en cada plataforma digital donde el contenido ha sido intervenido. Por ser un estándar abierto, puede ser implementado en distintas aplicaciones como software de captura y edición de imágenes en dispositivos digitales, CMS, redes sociales o plataformas web de verificación. Con esto, se espera que la confianza sobre la autenticidad o no de contenidos se base en la identidad de los actores que firman sus datos de procedencia y no en el estándar mismo.

Junto con otras organizaciones de América Latina, venimos planteando hace años que el problema de la desinformación no es nuevo, ni propio de los entornos digitales, y que está muy relacionado con los monopolios de la información. Por eso es relevante reconocer que, aunque C2PA no se plantee como un ente de certificación, quienes promueven esta iniciativa lanzada oficialmente en enero de 2022, son grandes corporaciones como Adobe, Microsoft o Twitter, quienes cuentan con una ventaja comparativa como autoridades de certificación, al tener una capacidad temprana de implementar el estándar.

Sin embargo, también es relevante mencionar el proceso abierto y participativo mediante el cual se han desarrollado las especificaciones técnicas y otros documentos útiles como su guía de implementación, las recomendaciones sobre experiencia de usuarias para la implementación, las consideraciones de seguridad y el modelo de daños, de cuyo diseño la única organización de sociedad civil que ha participado es Witness.

Es relevante porque, para permitir la interoperabilidad entre distintos sistemas, los estándares técnicos deben no solo ser abiertos sino también flexibles y adaptables a diferentes contextos, necesidades y decisiones de implementación. Como herramientas puramente técnicas, los estándares son muy limitados para el resguardo, por diseño, de la privacidad y otros derechos humanos. Por eso, además de las necesarias preocupaciones y compromisos durante su desarrollo, es importante hacer un seguimiento permanente a la manera como los estándares son implementados, por quiénes, con qué capacidades e intereses y, sobre todo, qué impactos tienen sobre las personas, individual y colectivamente.

La existencia de un marco para la identificación de daños y abusos potenciales del estándar C2PA durante su diseño e implementación temprana, y también para garantizar la debida diligencia y la mitigación de daños cuando su despliegue sea más amplio, es una oportunidad para proteger la seguridad, la privacidad y otros derechos humanos dentro y fuera de los entornos digitales. Pero de poco sirve ese marco si no está siendo activamente utilizado, revisado y actualizado. Junto con la coalición, Witness continúa invitando a hacer aportes concretos (en inglés) sobre el estándar, y además abriendo espacios de trabajo sobre los riesgos y oportunidades que presenta, en diferentes regiones y con diferentes grupos sociales.

Este importante trabajo que adelanta Witness sirve para comprender mejor cómo puede funcionar este estándar en contextos tan diversos como los que hay en América Latina. Por ejemplo, cómo será afectada la visibilidad en redes sociales de contenidos producidos por medios independientes, que no cuenten con el estándar implementado en sus sitios web; cómo se reconfigura la normativa y la vigilancia sobre derechos de autor en contenidos digitales; o cómo se legitiman ciertas autoridades de certificación y otras no, entre otros asuntos relevantes.

Además de eso, sería muy interesante probar qué tan factible es, en términos técnicos y de infraestructura, que por ejemplo, una organización sin ánimo de lucro implemente el estándar. ¿Qué tan sencillo es el código?, ¿qué tantos recursos, habilidades o inversión de tiempo se requiere? Estas preguntas que quedan abiertas a manera de invitación.

Crónica de un deterioro anunciado

El deterioro de la protección a los derechos humanos en Nicaragua y El Salvador es un hecho que puede ser verificado en función de las actuaciones de sus gobernantes. Preocupante es, sin embargo, el acelerado proceso que se vive en El Salvador desde 2019, que contrasta con los años que tardó en imponerse un modelo autoritario en Nicaragua. En ambos casos, no obstante, encontramos similitudes en la forma en la que han ido cerrando los espacios para el disenso y en cómo el irrespeto a los derechos humanos es una práctica cotidiana.

En la presente columna se hará una breve comparación entre la situación salvadoreña, teniendo como reflejo el recorrido del régimen nicaragüense, apuntando los derechos en riesgo con el fin de visualizar los desafíos que se ciernen sobre la región centroamericana, especialmente por la instalación de regímenes de corte autoritario, vulneradores de derechos humanos, que pueden extender su influencia en los demás países de la región. Como veremos, el ejercicio de derechos a través de internet no solo está bajo constante ataque, sino también conlleva riesgos sobre otros derechos consagrados en el sistema internacional de los derechos humanos.

Para el abordaje de los derechos en riesgo será usada la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la Convención) como hilo conductor del análisis.

Derechos fundamentales y su ejercicio por medio de tecnologías digitales

El derecho a la libertad de expresión (Art. 13) y el derecho a la libertad de asociación (Art. 16)

Según el Art. 13 de la Convención, el derecho a la libertad de expresión comprende el derecho a buscar, recibir y difundir información o ideas de cualquier índole. De acuerdo al Art. 16, el derecho a la libertad de asociación es el que tiene toda persona a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. La limitación de la libertad de expresión y de asociación es una de las primeras característica comunes del descenso de las sociedades al autoritarismo. La limitación de la libertad de expresión puede adquirir numerosas formas y puede dirigirse a cualquier persona a la que se considere opositora al régimen de turno.

En el caso salvadoreño, el acoso digital al que son sometidas las personas que disienten con el gobierno, en muchos casos, genera autocensura. Este acoso, ejecutado mayoritariamente por cuentas anónimas, también es perpetrado a menudo por altos funcionarios gubernamentales y el mismo presidente, acompañados de ejércitos de adherentes que amplifican el abuso.

Más visibles son las limitaciones que se ejercen contra el periodismo. Sobre este punto se entiende que, más allá de la protección que los Estados deben ofrecer a los periodistas en función de su derecho de difundir información, el derecho de los ciudadanos a buscar y recibir información también se ve limitado cuando los gobiernos persiguen a los periodistas o entorpecen su labor profesional. Tanto en Nicaragua como en El Salvador la prensa es perseguida y acosada, ya sea a través de leyes ambiguas que buscan obstaculizar el contacto de los profesionales con las fuentes de información, mediante procesos judiciales y administrativos maliciosos, así como de acoso en línea y vigilancia digital; todas ellas representan violaciones al derecho a la libertad de expresión. El asunto es más grave, al extremo que numerosos periodistas en ambos países han tenido que huir a causa de la persecución estatal.

En Nicaragua, también han sido implementadas medidas que indirectamente vulneran el derecho a la libertad de expresión, como la confiscación de papel para la impresión de periódicos, así como la ejecución de los denominados “apagones” de internet que interfieren en la libre circulación de información. Si bien es cierto en El Salvador aún no se han evidenciado “apagones” de internet, es necesario que se mantenga una vigilancia sobre esta forma de restricción de la libertad de expresión, en caso de que esto ocurra. La sociedad civil debe estar consciente de que no podemos esperar hasta ver apagones para preocuparnos por ellos.

En cuanto a la vulneración de la libertad de asociación, en Nicaragua esto es más evidente, manifestado por la cancelación de la personería jurídica de más de 100 organizaciones no gubernamentales y otras instituciones, así como por la promulgación de una Ley que establece requisitos vagos para la conformación de organizaciones que únicamente sirve para entorpecer la organización de la sociedad civil. En el caso de El Salvador, bajo el actual régimen de excepción este derecho está suspendido y se especula que la intención es mantener el estado excepcional como regla.

La Relatoría para la Libertad de Expresión ya dejó claro que algunas de las reformas legislativas crean riesgos de criminalización severa de ejercicios legítimos de la libertad de expresión. No hay que olvidar que el año pasado el gobierno intentó pasar una ley que buscaba retener un alto porcentaje de las donaciones que recibían las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de entorpecer su funcionamiento. En el actual escenario de deterioro de las relaciones con la comunidad internacional, no sería raro que este proyecto fuera revivido, por lo que este también es un tema a ser monitoreado.

El derecho a la privacidad (Art. 11)

El Art. 11 de la Convención señala que nadie puede sufrir injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, lo que incluye su domicilio y su correspondencia. La prohibición de injerencia incluye a la autoridad pública.

Otra de las características de un gobierno autoritario es la vigilancia de sus ciudadanos, en particular de los opositores. En el ámbito digital, en Nicaragua esta vigilancia se realiza a través de software especializado y mediante la promulgación de normativa que permite la recolección desmedida de datos personales. Similar situación se vive en El Salvador, donde la revelación del espionaje a periodistas de distintos medios de comunicación y miembros de la sociedad civil con el software israelí Pegasus se convirtió en un ejemplo clásico de la invasión gubernamental a la privacidad.

En reciente audiencia celebrada por la CIDH sobre este caso, la representación de El Salvador no despejó las dudas sobre el estado de las investigaciones que debería estar llevando a cabo la Fiscalía General de la República. En un contexto de tensión política y afectación de derechos civiles y políticos, el uso de esta clase de herramientas es, por sí solo, una afectación grave de los derechos de las personas, que a su vez puede facilitar la vulneración de otros derechos, tal como lo expresaron los organismos de derechos humanos a principios de año.

Otros derechos fundamentales

El derecho a la libertad personal (Art. 7).

El Art. 7 de la Convención señala que toda persona tiene derecho a la libertad, de manera general, añadiendo como una de las garantías específicas el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3). La privación de la libertad es una consecuencia habitual y nefasta de la persecución del disenso: el ejercicio de la libre expresión, de la libertad de prensa y de la libertad de asociación, inclusive en línea, significa también un riesgo de vulneración de la libertad personal.

En el caso de Nicaragua es patente el nivel de vulneración a estos derechos teniendo como actor al Estado. Basta referirse a la detención y posterior condena de opositores al régimen, incluidos candidatos presidenciales que competían contra Daniel Ortega. Las detenciones se realizaron de manera arbitraria, bajo el amparo de leyes creadas con la única finalidad de reprimir a la oposición.

Por su parte, en El Salvador han sido documentadas cientos de capturas arbitrarias, en el marco del Régimen de Excepción que se encuentra vigente en el país. Las detenciones masivas realizadas por las fuerzas de seguridad no han distinguido entre sujetos pertenecientes a las pandillas y personas inocentes, sin ningún vínculo con estas estructuras delincuenciales y que simplemente viven en las mismas zonas empobrecidas. Las muertes acontecidas en centros penales administrados por el Estado como resultado de las aprehensiones indiscriminadas son responsabilidad directa del Estado.

El derecho a la vida (Art. 4) y a la integridad personal (Art. 5)

La Convención en su Art. 4 señala el derecho que toda persona tiene a que se respete su vida. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte) ha establecido como alcance a este derecho, la obligación de los Estados a crear las condiciones necesarias para que no se vulnere este derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes o particulares atenten contra el mismo. En su Art. 5, numeral 2, señala que “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

La jurisprudencia de la Corte ha sido, además, constante en el sentido de señalar que la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Además, ha profundizado señalando que esta norma es inderogable y mantiene su vigencia en todas las circunstancias (incluyendo amenazas a la seguridad nacional, guerras, estados de emergencia, entre otros).

En este apartado, ambos países han sido señalados por tratar sin la debida dignidad a las personas que son privadas de libertad. En el caso de Nicaragua, las denuncias de tratos inhumanos y torturas a los opositores presos han sido frecuentes. También debemos recordar los sucesos acontecidos en el año 2018 en el contexto de las protestas que fueron sangrientamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, en las que se reportaron centenares de muertos. En el caso salvadoreño, también han sido señalados los tratos degradantes e inhumanos, tanto contra sujetos pertenecientes a las “maras” o pandillas, como a personas inocentes, sobre todo en el marco de las medidas implementadas para enfrentar el repunte de homicidios desde finales de marzo.

En ambos casos, tanto instituciones de protección de derechos humanos como organismos internacionales han denunciado estos procedimientos. De manera similar, las reacciones de ambos gobiernos hacen alusión a la soberanía de sus países para continuar con estas prácticas. En el caso de El Salvador, la narrativa del aparato de comunicaciones gubernamental está encaminada a atacar a estas organizaciones y a cualquiera que denuncie los tratos degradantes, apuntándoseles como cómplices de las estructuras delictivas.

En este mismo contexto han sido documentadas, por lo menos, 11 muertes de detenidos, ya sea por golpizas o por falta de medicamentos para sus enfermedades preexistentes; y existe el razonable temor que la presión que las capturas masivas ejercen sobre un saturado sistema penitenciario puedan derivar en revueltas o el agravamiento de la salud de los detenidos que podrían desembocar en más muertes.

¿A quien se puede recurrir? El debido proceso y las garantías judiciales (Art. 8)

Una de las garantías con las que una persona debe contar en un juicio penal es la del juzgador imparcial e independiente. Esas características implican, por un lado, que los jueces no tengan un interés directo o una preferencia por alguna de las partes; y, por otro, que el juez cuente con un proceso adecuado de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas.

Tanto en el caso de Nicaragua como en El Salvador, eso ha desparecido. En Nicaragua, es sabida la obediencia de los jueces a los designios del gobierno, que ha quedado de manifiesto en los juicios realizados en contra de ex candidatos a la presidencia y propietarios de medios de comunicación. Lo mismo ocurre en El Salvador, desde el 1 de mayo del 2021, cuando la Asamblea Legislativa, destituyó a los 5 magistrados de la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, sustituyéndolos por abogados afines al gobierno; y, posteriormente, emitieron un decreto en el que se jubilaba a más de 200 jueces en todo el país. Además, fueron juramentados de manera polémica jueces en sustitución, mientras otros jueces fueron trasladados a otros juzgados con menor incidencia en el quehacer nacional. En el marco del Régimen de Excepción vigente, el problema de la falta de independencia se agravó al ser instituidos los “jueces sin rostro” que han enviado a prisión a personas detenidas arbitrariamente, en audiencias masivas con la sola apariencia de legalidad.

En tanto que los nombramientos de jueces en ambos países se han dado por voluntad directa de los presidentes, es imposible pensar que estos funcionarios no tienen un interés o preferencia, o que son capaces de ignorar las presiones externas, situación que configura una violación a las garantías judiciales.

Esta vulneración de garantías al debido proceso cierra el círculo de las afectaciones de derechos fundamentales. Sin control judicial sobre la afectación arbitraria de los derechos de las personas por su ejercicio legítimo de derechos fundamentales no existe real resguardo sobre ellos.

¿Aún puede hacerse algo?

Como mencionamos al inicio, es de suma importancia mantener los ojos puestos sobre la situación de El Salvador, tomando como ejemplo el camino que ya ha sido transitado por Nicaragua, principalmente por la voracidad con la que el gobierno de El Salvador ha dinamitado la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos.

Es cierto que el régimen de Ortega ha ido más allá con la reciente renuncia, expulsión de funcionarios y confiscación de las oficinas de la Organización de los Estados Americanos; sin embargo, no muy lejos se encuentra el régimen de El Salvador, que vulnera frecuentemente el derecho a la libertad de expresión mediante los ataques a periodistas; que ha tomado el control del Órgano Judicial, imponiendo jueces y Fiscal que responden a sus directrices y frenan la posibilidad de un control a las vulneraciones de derechos por agentes del Estado; y que hace uso de las fuerzas de seguridad de manera arbitraria.

Sin ese control, el rol de los sistemas de cumplimiento de obligaciones internacionales de derechos humanos se vuelve crucial. Por ello, el papel de las organizaciones que protegen los derechos humanos se vuelve fundamental en la región centroamericana.

Si bien las vulneraciones y limitaciones al ejercicio de derechos mediados por tecnologías puede parecer como menos urgentes frente a otras vulneraciones tratadas en este texto, nos parece relevante llamar la atención sobre el caracter sistémico del autoritarismo que está en la raíz de todos los ejemplos acá presentados. No se trata entonces de ponderar la gravedad de una vulneración frenta a otra, sino de entenderlas como un conjunto articulado.

Para poder colaborar con los ciudadanos de ambos países se requiere de una revisión de las estrategias de incidencia a nivel del sistema interamericano de derechos humanos, en tanto que la posibilidad de utilizar las herramientas jurídicas disponibles en los ordenamientos jurídicos internos de estas naciones es prácticamente una quimera. Por esta razón, tanto un rol más activo de denuncia por la sociedad civil como por órganos internacionales se vuelven necesarios para hacer efectivos los resguardos de los derechos de las personas.

El Auxilio de Emergencia en Brasil: Desafíos en la implementación de una política de protección social datificada

Sistema preventivo del delito urbano: Producción algorítmica de zonas de vigilancia y control en la ciudad

Examen Periódico Universal 4to ciclo, sesión 41: Contribuciones sobre derechos humanos en el entorno digital en Ecuador

Este informe describe cómo el Estado ecuatoriano ha limitado el goce de los derechos tales como vivir una vida libre de violencia, libertad de expresión y opinión, seguridad de personas expertas informáticas, privacidad y acceso a los derechos económicos y sociales, por medio de políticas y prácticas relacionadas con el entorno digital.

Contribución Conjunta de las Partes Interesadas Revisión Periódica Universal 41° Periodo de Sesiones – Brasil

Se centra en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos en el contexto digital por parte de Brasil y busca fortalecer recomendaciones enfocadas en la garantía del acceso universal a internet en orden de ejercer la libre expresión y asociación; el acceso a la información, al conocimiento y a la cultura; y el ejercicio de derechos económicos y sociales de manera segura, respetuosa de la privacidad y de la autonomía y libre de cualquier forma de discriminación.

Instala software libre este fin de semana en FLISoL

Todos los años de manera simultánea en cientos de ciudades de América Latina (en la actualidad, también en varias ciudades europeas) activistas se reúnen para instalar software libre en forma colaborativa. América Latina es una región diversa lo que se ve reflejado en el cada Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, ya que ninguno es igual a otro. De todas maneras, la consigna es clara: todas las sedes colaboran en la difusión y uso de software libre, principalmente el sistema operativo GNU/Linux, a través de conferencias, talleres y demostraciones.

Una comunidad sin fronteras

FLISoL se creó con dos objetivos principales: promover el software libre en la región e integrar a las comunidades de software libre de América Latina. Los orígenes remontan al año 2003, en Colombia, cuándo se realizó un festival de instalación a nivel nacional. Las personas activistas que organizaron estos eventos en Colombia decidieron expandir la idea a nivel regional. Alejandro Forero, uno de los iniciadores del FLISoL lo explica: “Se esperaba llegar a los países con los que teníamos relaciones y comunicación previamente como Ecuador, Perú, Argentina y Brasil , de hecho creo que nadie imaginó el alcance que se tendría realmente”.

Organizar el evento causó que la gente de una misma ciudad que no se conocía trabaje junta para su realización. Como suele suceder en estos casos, se crearon lazos de amistad, profesionales y de militancia que en muchos casos perduran hasta la fecha. De la misma manera, sucedió a nivel de país cuándo se establecieron los vínculos nacionales para coordinarlo en varias ciudades. Por supuesto, el crecimiento exponencial llevó a establecer vínculos a nivel regional que se fueron fortaleciendo con el tiempo. Los objetivos de juntar a las comunidades de América Latina y difundir el software libre se convirtieron en una realidad que superó las expectativas.

El impacto del FLISoL ha sido a nivel regional, aunque en unos países fue mayor que en otros. En el caso de Ecuador, por ejemplo, la comunidad de software libre era incipiente antes del primer FLISoL comparada con la región. No obstante, a partir de la primera convocatoria un equipo sin articulación previa logró participación en nueve ciudades. El alcance fue tal, que para la tercera edición del FLISoL hasta el presidente del país hablaba de software libre y lo declaraba como política pública.

Han pasado 18 años y la gente que organiza el FLISoL ahora no es la misma que al inicio. Algunas de las personas que lo hacen ahora, eran niños y niñas en esa época. La gente cambió, pero el entusiasmo no y surgieron nuevos retos. En el año 2020 debido a la pandemia, muchos pensaron que no habría FLISoL. En cambio, los entusiasmos por aprender, compartir y enseñar no se iban a ver limitados. El festival también se adaptó a una modalidad virtual, con una ventaja que la integración ya no fue con la gente de cada ciudad sino con toda la región. Hoy en el 2022 existen sedes que organizan el FLISoL de forma presencial, otras de manera telemática y hay las que combinan ambas modalidades.

Apropiarse de la tecnología

En estos 18 años el software libre pasó de ser un tipo de tecnología utilizada por poca a gente a ser el concreto y el acero sobre lo que se construye internet. Las grandes plataformas, la mayoría de celulares Android y gran parte de sitios web funcionan con software libre. El FLISoL es parte importante de este movimiento y es una oportunidad para no desperdiciar perder, más aún con tantas posibilidades de participar desde casa. Si quieres conocer más sobre las actividades ingresa a la wiki del FLISoL y busca tu ciudad.

El software libre permite tener control sobre la tecnología y permite que cualquier persona que tenga una computadora conectada a Internet con una IP pública pueda tener su espacio propio en Internet. Los primeros FLISOL es se organizaban con plataformas tecnológicas autogestionadas con software libre. La principal fuente de comunicación eran listas de correos para organizarse, una wiki donde de carga de la información y canales de chat por IRC para las reuniones virtuales.

En el año 2006, antes de que existan plataformas como Ustream y mucho antes de que Youtube o Facebook permitan hacer streaming en tiempo real con video, varias charlas del FLISoL se transmitían en vivo y con video gracias al software libre y activistas que se apropiaron de la tecnología. No fue tarea fácil, pero lograr algo nuevo y desconocido es fuente de enrome satisfacción.

El tiempo pasó y aparecieron nuevas tecnologías que, si bien funcionan con software libre, no son libres y no brindan autonomía. Las listas de correo se han ido remplazando por Telegram, que, si bien la aplicación que se instala en el teléfono es libre, el funcionamiento del servidor no lo es. En general para organizar las conferencias se utilizan herramientas libres como Jitsi o Big Blue Button, pero el streaming se lo suele hacer a través de Youtube. Sería muy bueno que el FLISoL también empiece a utilizar herramientas libres para su organización.

Charlas de Derechos Digitales en FLISOL

En este momento ya se han organizado varias actividades relacionadas con el FLISOL. Por ejemplo, desde Derechos Digitales hemos participado en el pre-FLISoL de Bolivia con la charla: “Matrix Chat Seguro, Autónomo y Federado para Organizaciones”. El viernes 22, en FLISoL de Latacunga de Ecuador, tambíén conversamos sobre nuestra experiencia migración a Matrix. En ambas instancias compartimos nuestra experiencia migrando nuestra plataforma de chat a un sistema libre, seguro descentralizado y autónomo.

El sábado 23 de abril reiteramos participación en FLISoL de Bogotá a las 9hs. (GMT -5).