Paula Jaramillo & Pablo Viollier

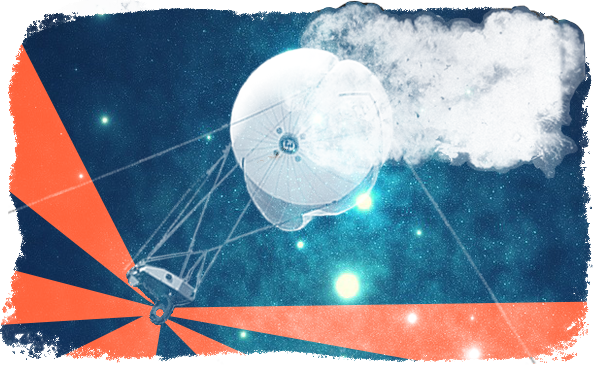

La Corte Suprema de Chile finalmente rechazó la acción de protección para terminar con la práctica de vigilancia masiva mediante globos-cámara en las comunas de Las Condes y Lo Barnechea. Al mismo tiempo, la sentencia establece varios requisitos que resultan muy interesantes de estudiar. Desde ya, reconoce que estas cámaras son capaces de atentar contra los derechos a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar, estableciendo algunas medidas destinadas a contener, en parte, esta invasiva tecnología.

Lo primero es que, lo resuelto por el máximo tribunal parece representar un casi nulo avance respecto del estado inicial en que se encontraba el asunto. Ello porque los globos siguen en el lugar en que estaban ubicados, alterando la vida diaria de cientos de personas que deben vivir bajo la mirada de un ojo electrónico de alto alcance, desconociendo quién está al otro lado de la cámara grabando y qué se está haciendo exactamente con esas imágenes.

Globos vs. cámaras de control de tránsito

En el análisis de las consideraciones que llevaron a la Corte a decidir, destaca el razonamiento sobre la importancia de la seguridad ciudadana y cómo las cámaras de vigilancia serían una herramienta idónea para ese fin.

Lamentablemente el fallo no distinguió –tal como sí lo hicimos reiteradamente en nuestras presentaciones y alegatos– que las cámaras instaladas a unos cuantos metros del suelo no resultan en absoluto comparables con las de control de tránsito. Para los globos, la altura cercana a los 150 metros le dan una capacidad de visión sin igual, con un nivel de detalle inédito aportado por la resolución de los dispositivos de grabación, que exceden con creces a las de las cámaras de control de tránsito o aquellas dispuestas en las calles y establecimientos comerciales para seguridad. Además, ni siquiera se menciona que en estos últimos dos casos existen al menos unas escuetas normas que buscan resguardar, aunque mínimamente, la privacidad de las personas que pudieren verse afectadas.

En este respecto, la Corte parece haberse apoyado más en una situación de hecho –que Santiago ya está plagado de cámaras de otra naturaleza y que ilegalizar unas supondría prohibir otras– que en las normas jurídicas que las regulan. Una defensa del estado de los hechos, más que del estado de derecho.

Privacidad en el espacio público: reconocida, pero no defendida

En el caso de las cámaras adosadas a los globos, y a diferencia de las cámaras de tránsito, hoy en día no existe regulación alguna que vele por la privacidad de las personas sujetas a vigilancia, salvo unas escuetas cláusulas contractuales a las que se encontrarían sujetos los empleados privados que operan el sistema, tal como ya lo había señalado expresamente, y con preocupación, la Corte de Apelaciones.

Sin embargo, el fallo opta por reunir todos los sistemas de videovigilancia situados en espacios públicos bajo un paraguas común, para indicar que allí “no puede pretenderse una mayor expectativa de privacidad” (considerando octavo). Dicha conclusión, a nuestro juicio, aporta muy poco a la discusión actual respecto del alcance de a defensa de nuestra privacidad: parte de la esencia de dicho derecho supone que cuando nos sentimos observados, cambiamos nuestro comportamiento. Si supiéramos que nuestras conversaciones en la calle pueden ser accedidas por terceros habría temas que no tocaríamos y detalles que seguramente no revelaríamos. Más aún cuando no hay certeza de quién es el observador y cuáles son su responsabilidades y límites en el ejercicio de tal actividad.

A eso apunta la razonable expectativa de privacidad en el espacio público: no se trata de no ser jamás grabado (lo que claramente parece un imposible en la actualidad), sino de no ser vigilado bajo condiciones que no otorguen garantías mínimas al sujeto observado.

Más adelante, al referirse a la privacidad, el mismo fallo reconoce que la capacidad o alcance de la tecnología utilizada podría ser lesiva de ese derecho, reconociendo expresamente que “… no existe suficiente información de cómo se controlan los datos que registran las cámaras de seguridad” (considerando undécimo) y “[q]ue la actividad de video-vigilancia implementada por la Municipalidad de Las Condes y la Municipalidad de Lo Barnechea no presenta limitaciones que restrinjan los mecanismos que permitan captar, grabar y almacenar imágenes, por lo que el elemento espacial, esto es, el lugar que será grabado, que podrá ser un espacio público o privado dada la ubicación de las cámaras y su capacidad de monitoreo en 360 grados, adquiere suma importancia” (considerando duodécimo).

Para concluir, así de tajante, en el considerando décimo cuarto que “… atendidas las particularidades del sistema de televigilancia que ha sido instalado en zonas preeminentemente residenciales, no cabe sino aceptar que quienes habitan en su radio de acción puedan sentirse observados y controlados, induciéndolos a cambiar ciertos hábitos o de inhibirse de determinados comportamientos dentro de un ámbito de privacidad como es la vida doméstica.”

Como vemos, la Corte reconoce claramente y sin rodeos las excesivas capacidades de la tecnología militar desplegada en dos comunas de la capital, e incluso acierta al señalar que ello tiene efectos tangibles sobre la vida privada diaria de cientos de personas. Sin embargo, tan poderoso razonamiento, por motivos que desconocemos, no la lleva a concluir que el sistema deba ser dado de baja por ser excesivo en relación al objetivo perseguido que, aún cuando el resguardo de la seguridad ciudadana es un objetivo legítimo, resulta del todo desproporcionado.

El régimen de funcionamiento para los globos de vigilancia

A pesar de que la Corte reconoce este patente atentado contra la privacidad, dispone que el funcionamiento de estas cámaras es posible bajo ciertas condiciones, medidas a las que ha llamado “régimen de autorización”.

La primera de ellas busca delimitar los espacios físicos que pueden ser grabados. En resumen, la regla sería espacios públicos y, excepcionalmente, los espacios privados abiertos (como el patio de tu casa, la terraza de tu departamento o la piscina en la que te estés bañando), siempre que se esté haciendo el seguimiento de un posible delito.

A primera vista, la medida parece razonable. Pero ¿cómo cerciorarse que ello ocurra de esa manera? ¿Cómo hacer para que una cámara digital distinga espacios privados de los que no? Esta medida no es sino la manifestación de una curiosa propuesta de las propias municipalidades recurridas, que se refirieron a la necesidad de que la Corte adoptara medidas proporcionales, es decir, permitir el funcionamiento de las cámaras siempre que se grabaran solamente espacios públicos. Aseguraron que ya se hacía de ese modo, de hecho. Pero la lógica misma indica lo contrario. Una imagen de esta naturaleza es esencialmente indivisible: la cámara no tiene por sí misma la posibilidad de distinguir un espacio público de uno privado. Cuando se tiene una cámara ubicada a gran altura, que facilita acceder a una panorámica enorme en 360 grados, por definición grabará tanto espacios públicos como privados que se encuentren dentro de su rango de alcance. La posibilidad de distinguir entre unos y otros no es tecnológica, sino esencialmente humana.

Quizás una condición más adecuada hubiera sido limitar técnicamente el espacio geográfico que la cámara puede o no grabar, de tal forma que el operario no pueda grabar espacios privados, aun cuando se lo proponga. Este tipo de mecanismos se ha implementado en otros países, como Canadá. En este sentido, el fallo impone una medida de resguardo de privacidad que la tecnología de los globos vuelve incapaz de implementar.

Segunda medida: que un inspector o delegado municipal certifique, “al menos una vez al mes, que no se hayan captado imágenes desde espacios de naturaleza privada como el interior de viviendas, de establecimientos comerciales o de servicios, jardines, patios o balcones.” Esta medida tampoco significa una verdadera garantía para los vecinos. ¿Quién va a fiscalizar que esto realmente suceda? La respuesta más lógica parece ser que las propias municipalidades recurridas, pero si estos organismos fueran capaces de tal capacidad de autorregulación, y hubieran velado por la privacidad como verdaderos paladines de la misma desde un principio, probablemente nunca habríamos tenido en funcionamiento globos de vigilancia masiva sobre calles y hogares.

Esta medida apunta a contener una discusión que surgió en la Corte de Apelaciones de Santiago, en que la municipalidades destacaron que nos oponíamos a que ellos delegaran funciones tan delicadas como la vigilancia en una empresa privada, y que eso era una sinsentido considerando que esta forma de operar es muy común para llevar a cabo diferentes labores de esos organismos, entre las que típicamente se mencionan las labores de aseo y ornato. Pues bien, la protección de la seguridad ciudadana a costa de la privacidad es un asunto bastante distinto, complejo y distante del aseo de las calles, por muy importante que esto último sea. Luego, a lo que apuntó nuestra disquisición era a lo cuestionable que es que personas sin facultades legales, sin mayores obligaciones de salvaguardar la privacidad de los ciudadanos y que no arriesgan sanciones, estuvieran vigilando a los ciudadanos.

Tercera medida: la destrucción de las grabaciones innecesarias, fijando un plazo de 30 días para ello. Esta medida presenta matices muy interesantes. Durante la tramitación de nuestro recurso dejamos en evidencia una patente inconsistencia de las municipalidades: le aseguraban a la Corte que se destruía el material grabado innecesario, mientras que en paralelo ofrecían grabaciones para demostrar la forma en que funcionaban los globos. Aparentemente alguien no estaba diciendo realmente la verdad y los jueces acusaron recibo de ello. Se necesita garantizar que el material que no sirve al fin de la seguridad ciudadana no sea innecesariamente conservado y se elimine después de 30 días. Sin duda una buena idea, pero nuevamente: ¿quién y cómo se certificará que eso realmente se cumpla? Recordemos que estamos en presencia de una actividad que carece de regulaciones específicas, por lo que queda todo entregado a las bases de licitación de cada comuna, el criterio de algún funcionario municipal y el de los trabajadores de una empresa externa que desarrolla efectivamente la vigilancia. Se vigila sin orden judicial de por medio, y sin siquiera la existencia de la más mínima sospecha de la comisión de un delito. Se vigila a todo evento, a todo los vecinos, día y noche, y después no sabemos lo que pueda pasar con el material recopilado.

Cuarta medida: “Todo ciudadano tendrá derecho de acceso a las grabaciones”, estableciéndose un pequeño procedimiento de habeas data para este material, especialmente difícil de ejercer, ya que la solicitud se dirige al funcionario municipal designado para ello y se debe indicar el día en que se fue presumiblemente grabado, pero, ¿cómo saberlo con meridiano grado de certeza, si se graba día y noche, toda la semana? Además queda entregado a las municipalidades establecer un procedimiento para lo anteriormente descrito con los mismos problemas indicados anteriormente.

Esta medida es tanto o más difícil de ejecutar que las anteriores, por los requisitos que se exigen a ciudadanos comunes y corrientes, ante una municipalidad sobrecargada de diversas labores administrativas ¿Qué grado de efectividad real tendrá esta medida? Y aún más, ¿es aquí peor el remedio que la enfermedad? No olvidemos que la medida dice que “todo ciudadano” tiene este derecho, ni siquiera lo circunscribe a todo ciudadano afectado o que se sienta afectado, tan solo la redacción posterior pareciera discurrir en ese sentido. ¿Podría alguien acceder así a grabaciones de terceros?, por ejemplo un novio celoso que quiera saber dónde y con quién estuvo su pareja en determinada fecha o quién se estacionó y visitó su casa.

Esto no es ciencia ficción, ni el producto de maquinaciones trasnochadas, ha sucedido en otros países. Recordemos aquí que el mismo alcalde de Lo Barnechea reconoció abiertamente en los medios que había reclutado solo a mujeres para efectuar la vigilancia tras las cámaras, a fin de prevenir conductas impropias que él atribuía solo a los hombres. Estas mismas conductas inadecuadas podrían estar tras una solicitud de acceso a grabaciones.

Un mal precedente

Todas estas disquisiciones no hacen más que hacernos pensar que, en este caso, la Corte Suprema ha impuesto medidas que se alejan de la realidad cotidiana y que perpetúan la indefensión de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un acto que deja de manifiesto la falta de comprensión acerca de cómo funcionan realmente estos mecanismos de vigilancia masivos y altamente intrusivos, en que el arbitrio de sus operadores no solo es inherentemente riesgoso para el resguardo de los derechos de los afectados, sino que es inadecuado para lidiar con una tecnología de esta naturaleza. Por estos motivos se estudia la factibilidad de presentar el caso ante los organismos internacionales competentes.

A nuestro juicio, este fallo constituye un hito lamentable, en que se ha hecho parecer que quienes quieren tener seguridad deben pagar necesariamente con la moneda de la privacidad.