A fines de febrero, Marcos Tourinho, gerente de Políticas Públicas y Elecciones de Facebook, visitó Chile para reunirse con el personal del Servicio Electoral (Servel) e informar de las medidas que estaba tomando la compañía para evitar el uso pernicioso de la plataforma de cara al plebiscito que se realizará el próximo 26 de abril.

La visita fue ampliamente cubierta por la prensa, aunque a veces de forma contradictoria y confusa. Existen diversas versiones respecto al acuerdo que habrían firmado Facebook y el Servel, y el objetivo de este, así como también sobre el carácter de las herramientas de las que la compañía dispone para asegurar el buen desempeño del proceso eleccionario. Lo cierto es que Facebook y el Servicio Electoral han estado en conversaciones desde hace ya algunos meses con el objetivo de generar un convenio de colaboración “cuyos alcances serían informados oportunamente” como consigna el sitio web de Servel.

Mientras que distintos medios, como Cooperativa y Meganoticias, centraron su atención respecto al fenómeno de las “noticas falsas”, tópico que se ha vuelto recurrente a partir de su supuesto uso e influencia en la última elección presidencial estadounidense, lo cierto es que el conjunto de herramientas presentadas por Facebook son aquellas que funcionan permanentemente en la plataforma y que tienen por objeto preservar la “calidad” del contenido en línea. Ellas consisten en una serie de algoritmos asistidos por humanos, que tienen el objetivo de detectar cuentas falsas (aquellas donde se sospecha que no existe equivalencia entre la identidad declarada con la de la persona fuera de Facebook) y contenidos que trasgredan las normativas de la plataforma. Pero este es un trabajo que responde directamente a las normas que Facebook ha establecido para el uso del servicio y no a un esfuerzo focalizado que se esté realizando de manera especial en el país a propósito del próximo plebiscito. La razón es sencilla: Facebook ha dispuesto que cualquier acto de fiscalización de ilegalidades en su plataforma debe emanar de la autoridad competente; de ahí la relevancia del acuerdo con Servel. Y, sin embargo, incluso con la alianza formalizada, ello no implica necesariamente una intervención más férrea sobre las “noticias falsas”, pues estas no son por si mismas ilegales y pueden estar protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

En ese sentido, es mucho más relevante el anuncio de implementación de la herramienta de transparencia de anuncios políticos, que obliga a los anunciantes a entregar información sobre su identidad y locación, y archiva los anuncios por siete años, con la información de gastos asociada. Esta herramienta está actualmente disponible en Estados Unidos, el Reino Unido y Brasil, donde su uso es obligatorio. En enero de 2019, la compañía anunció que una versión voluntaria de esta herramienta sería implementada en el resto del mundo en junio de ese año. Esa es la versión actualmente disponible en Chile. Y aunque la versión obligatoria de la herramienta dista de ser perfecta, se trata de una herramienta mucho más efectiva que su contraparte voluntaria a la hora de fiscalizar que las reglas del proceso eleccionario se cumplan debidamente.

A lo anterior hay que agregar las limitaciones en las capacidades legales efectivas que tiene Servel de fiscalizar la propaganda electoral del plebiscito. Al fijar las reglas para el proceso constituyente mediante una reforma a la actual Constitución, el Congreso chileno delimitó expresamente las reglas electorales aplicables, incluyendo las leyes sobre votaciones, sobre padrón electoral y sobre partidos políticos, pero dejando fuera la Ley de Gasto Electoral. De esa forma, Servel solamente está facultado para fiscalizar los gastos realizados por los partidos políticos, y no los esfuerzos que los privados puedan realizar por fuera de las colectividades inscritas, lo que además está protegido por la libertad de expresión.

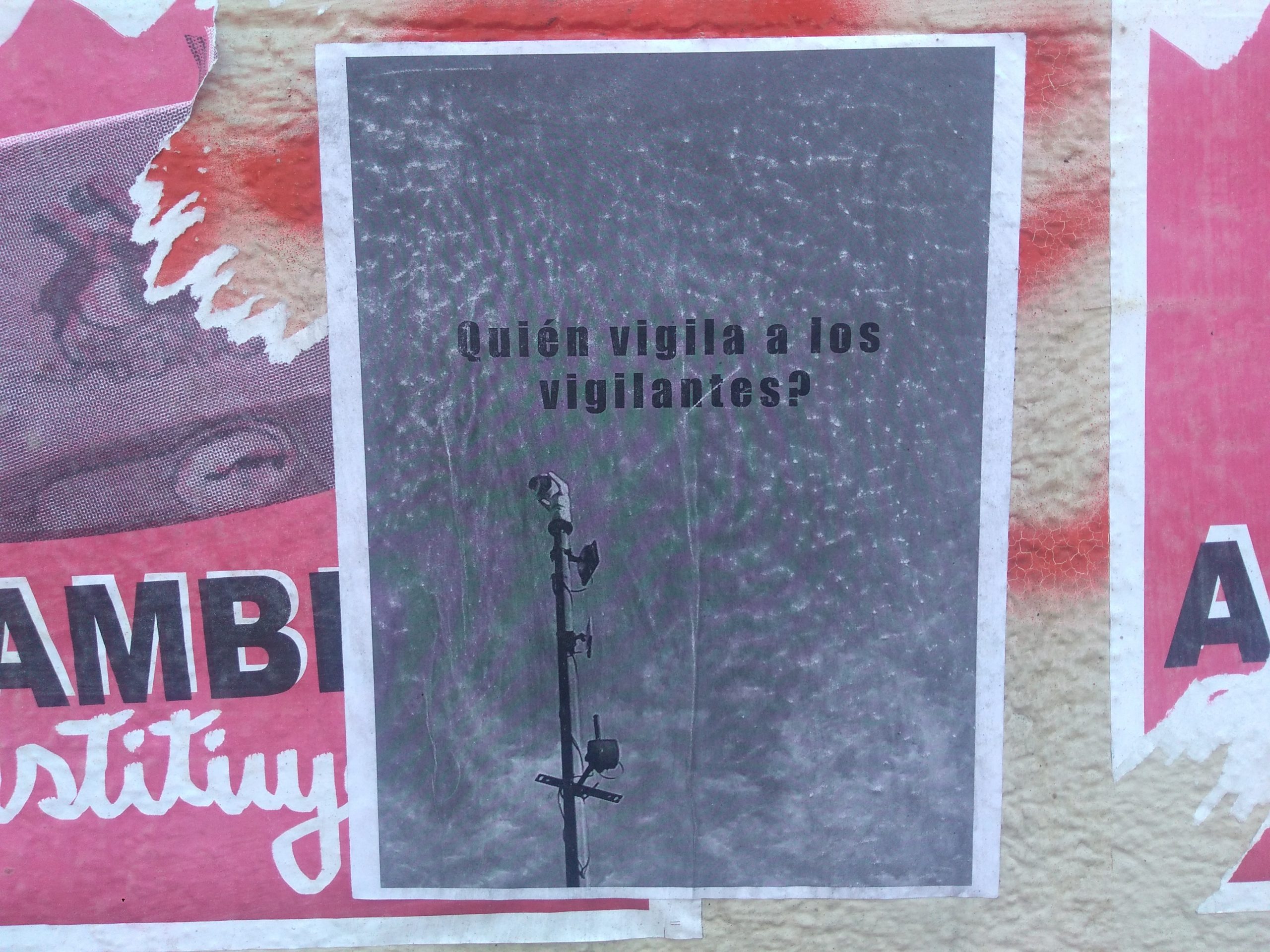

Ante esto, surgen preguntas relevantes respecto al modo en que este problema requiere ser abordado, la normativa vigente, las capacidades de fiscalización reales de Servel, y el rol que deben cumplir las plataformas que proveen servicios en línea. Por un lado, es completamente razonable hacer prevalecer el derecho a la libertad de expresión en internet, sobre todo de cara a un proceso eleccionario. Por otro lado, es cierto que resulta necesario aportar mayor transparencia al proceso, generando mecanismos cada vez más efectivos que permitan fiscalizar las fuentes de financiamiento de las campañas. Esa es una información que por sí misma es relevante para las y los votantes a la hora de tomar decisiones, no tan solo el día de las elecciones, sino también en su vida cotidiana. En ese sentido, mayor proactividad por parte de los proveedores de servicios en línea sería importante, pues finalmente ellos son los que tienen los recursos, el conocimiento y —más importante— el control sobre las plataformas, en tanto el desarrollo de herramientas técnicas de transparencia es algo que solamente puede ocurrir dentro de las compañías.

Junto con lo anterior, parece importante robustecer tanto el mandato de Servel como los recursos con los que cuenta para llevarlo a cabo. El vacío que plantea el plebiscito respecto al rol de Servel da cuenta de un problema que quizás es mayor, y que tiene que ver con las distintas formas que hoy puede adoptar la propaganda electoral –y en general el discurso político– y la distancia que esta realidad plantea frente a una legislación creada pensando en las particularidades del mundo físico y material. No es suficiente con limitar el período y las condiciones en las cuales algunas formas de propaganda se materializan en medios analógicos, sino que es también necesario que existan herramientas para asegurar que el flujo de información y expresión en los medios digitales pueda ser conocido en períodos eleccionarios. A ello se suma la necesidad de escudriñar la forma en que esa publicidad puede ser dirigida a grupos determinados o a personas individuales, en probable infracción de los derechos sobre sus datos personales a través del perfilamiento de los mismos en base a la información que almacena la plataforma de sus interacciones en ella, y que puede ser explotada como un servicio secundario a quienes paguen por hacer más efectiva la distribución de sus mensajes.

Se hace necesario hacer partícipe a la sociedad en su conjunto de estos debates, aportando información que permita separar aquello que es problemático de lo que no lo es, y favoreciendo que las personas puedan adoptar posturas críticas e informadas que ayuden al debate. Se hace urgente una dieta de información con etiquetas tan claras como los ya célebres discos pare negros, y así no permitir que el público se encandile con voladeros de luces que vengan del mercado de ideas amparado por la libertad de expresión.