Temática: Inteligencia artificial

PretorIA y la automatización del procesamiento de causas de derechos humanos en Colombia

Decisiones automatizadas en la función pública en América Latina Una aproximación comparada a su aplicación en Brasil, Chile, Colombia y Uruguay

Coronavirus UY y la tecnología como solución a la pandemia en Uruguay

Inteligencia Artificial y participación en América Latina: Las estrategias nacionales de IA

Sistema Nacional de Empleo y la gestión automatizada de la desocupación laboral en Brasil

Sistema Alerta Niñez y la predicción del riesgo de vulneración de derechos de la infancia en Chile

Herramientas útiles para la toma de decisiones sobre implementación de IA

Acá encontrarás algunos materiales que hemos desarrollado, con la intención de guiar y facilitar la adopción de una perspectiva de derechos humanos en el desarrollo e implementación de políticas públicas que incluyan tecnologías de Inteligencia Artificial.

Inteligencia artificial y derechos humanos: algunos conceptos básicos

Breve glosario de conceptos fundamentales en el campo de la IA.

Políticas públicas e Inteligencia Artificial: recomendaciones básicas para el diseño de instancias de participación efectivas

Listado de recomendaciones para asegurar una participación activa, representativa y efectiva.

Políticas públicas e inteligencia artificial: Una lista de buenas prácticas para tener en consideración

Análisis de iniciativas destacadas en el desarrollo e implementación de políticas públicas que incorporan IA

Cómo implementar un sistema automatizado de toma de decisiones: preguntas para humanos que lidian con máquinas que lidian con humanos

Preguntas clave para la implementación de políticas públicas que incluyen el despliegue de IA

Inteligencia Artificial, políticas públicas y derechos humanos: una bibliografía recomendada

Publicaciones, artículos para profundizar en el uso de Inteligencia Artificial en políticas públicas

Curso: Inteligencia Artificial y derechos humanos en políticas públicas – más allá de la privacidad

Desde Derechos Digitales, en conjunto con el CETyS de la Universidad de San Andrés, presentamos el curso “Inteligencia Artificial y derechos humanos en políticas públicas: más allá de la privacidad”.

Impartido originalmente entre febrero y marzo de 2022, este ciclo formativo reúne a destacadas figuras latinoamericanas del ámbito académico y de la sociedad civil, como Virgilio Almeida, Marlena Wisniak, Edson Prestes, Daniel Castaño, Maia Levy Daniel, Javier Barreiro, Cristina Pombo, Danielle Zaror Miralles, Michel de Souza Santos y Jamila Venturini.

A través de 9 videos, el curso ofrece una mirada integral sobre los impactos de la inteligencia artificial en la gestión pública y su relación con los derechos humanos, más allá de los debates habituales en torno a la privacidad.

Clases

- ¿Qué es inteligencia artificial?

- Inteligencia Artificial y derechos humanos

- Les damos la bienvenida

- Regulación de la IA en América Latina

- Del gobierno de algoritmos al gobierno por algoritmos

- Etapa de diagnóstico

- Etapa de diseño en iniciativas de uso de IA en el sector público

- Etapa de implementación en iniciativas de uso de IA en el sector público

- Etapa de evaluación en iniciativas de uso de IA en el sector público

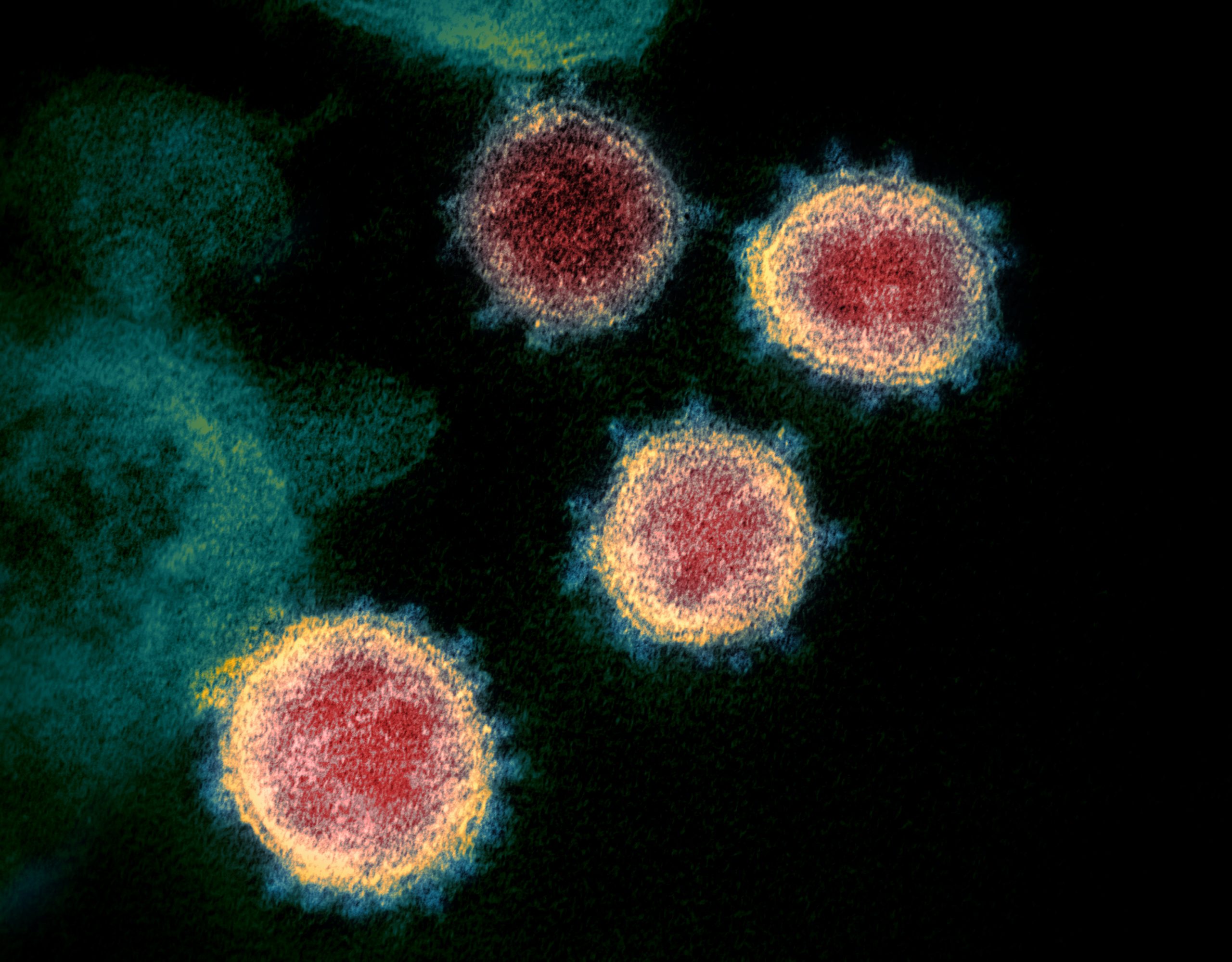

Coronavirus.Uy: cinco lecciones a casi dos años de pandemia

Durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia Covid-19, en 2020 se desarrollaron diversas herramientas digitales como parte de políticas públicas estatales para detener el contagio. En Uruguay se diseñó e implementó Coronavirus.uy, la primera aplicación móvil de la región en respuesta a la pandemia, presentada a nivel internacional como una exitosa alianza público-privada.

El informe «El caso Coronavirus.Uy» analiza un primer periodo de la pandemia en América Latina, que abarcó desde marzo hasta diciembre de 2020. Es claro que durante 2021 la situación sanitaria en el mundo, y en Uruguay, ha cambiado drásticamente, no solo por los nuevos picos de contagio, hospitalizaciones y fallecimientos, sino por el avance en los planes de vacunación que se han adelantado de manera muy diferenciada en todos los países del mundo.

Qué es la aplicación Coronavirus.uy

Si bien el contexto cambió, el análisis de los primeros pasos en la implementación de la app brinda varias pautas sobre la necesidad una reflexión más detenida: cuáles han sido las tecnologías utilizadas; qué datos se recolectan y para qué; la importancia de contar con un marco legal para el tratamiento de datos; el rol del Estado y su vínculo con privados y sociedad civil.

El objetivo de Coronavirus.uy es proveer información pública relevante sobre estadísticas de contagio y sobre las medidas sanitarias vigentes, así como acompañar casos de posible infección por medio de recolección de información de autodiagnóstico por parte de las personas usuarias, proveer asistencia médica remota durante los periodos de confinamiento y, desde mediados de 2020, alertar a quienes han estado cerca de personas contagiadas. La app registra fecha de testeo, diagnóstico y recuperación de quienes han contraído la enfermedad.

El sistema apunta a reunir información de manera centralizada para dirigir acciones estatales tanto a nivel general como respecto de casos individuales, donde puede proveer desde recomendaciones de cuidado hasta atención vía telemedicina.

Hoy día, Coronavirus.uy tiene un rol fundamental en el Plan de Vacunación, tanto en su implementación como en la obtención de un certificado para presentar en distintas ocasiones. Es de destacar que Uruguay es el primer país de América del Sur en integrarse al sistema del certificado digital Covid de la Unión Europea, que habilita el intercambio de claves públicas de verificación. Además, es uno de los canales posibles —aunque no el más difundido— para completar el formulario de ingreso al país de personas uruguayas, residentes o extranjeras.

En la “Estrategia digital frente a la pandemia Covid-19” presentada por organismos de gobierno el 16 de diciembre 2021, se afirma que la aplicación Coronavirus.Uy tuvo 2.7 millones de descargas. Ademas, se activaron 1.7 millones de alertas de exposición que emitieron 63.000 alertas por proximidad y eventual seguimiento. Hasta entonces, se había descargado más de 62.000 certificados QR de vacunación.

¿Que puede salir mal en una app sanitaria?

En términos teóricos, no habría indicios para contestar afirmativamente. Tampoco en la presentación de la aplicación, tanto por la velocidad en que fue implementada como por los beneficios para el sistema sanitario uruguayo. Sin embargo, existen varios elementos de su proceso que pueden y deben ser revisados. A continuación, cinco acciones pendientes en el despliegue de Coronavirus.uy:

1. No se realizó un llamado público para su diseño y aplicación

El modelo de implementación y financiamiento fue mixto al estar involucrado el Estado y varios contribuyentes privados. La empresa Genexus lideró el proceso de desarrollo y luego la incorporacion de la API — o aplication protocol interface* — desarrollada por Google y Apple para que los Estados interesados desarrollaran sus propios sistemas de alerta por rastreo de proximidad.

Como observamos en otros países de la región, la participación del sector privado en el desarrollo de esta tecnología se realizó por trato directo y sin mediar evaluación competitiva entre distintas propuestas. En el caso de Coronavirus.uy, las empresas y colaboradores lo realizaron en forma honoraria. Meses después de la implementación de la API y sin la presentación de estudios que avalaran la eficacia de la tecnología, Genexus fue nuevamente contratada de manera directa para el desarrollo del sistema de agenda de vacunación.

2. No asegura la protección de datos sanitarios de las personas

Uruguay cuenta con una robusta legislación e institucionalidad vinculada a la protección de datos personales. Desde 2008, la Ley de Protección de Datos Personales reconoce que “la protección de datos personales es un derecho inherente a la persona humana comprendido en el artículo 72 de la Constitución de la República”. La ley fue actualizada en 2018 y en 2020, por la propia evolución tecnológica y en consonancia con los tratados internacionales firmados por el Estado uruguayo. Allí se incluyen aspectos regulatorios como la recolección y uso de datos de geolocalización. El marco legal establece que los datos vinculados a la salud son particularmente sensibles, pero identifica excepciones para su tratamiento en casos justificados.

Sin embargo — y a pesar de la información ofrecida a las usuarias de la app —, hay poca claridad sobre que tipo de accesos los distintos agentes involucrados en proveer la tecnología tienen a la información recolectada y que usos futuros podrían hacer de ellos. Mas allá de las protecciones establecidas, el Estado uruguayo no estuvo inmune a los recurrentes ataques cibernéticos registrados en la región. En febrero de 2021, por ejemplo, hubo un hackeo de Dirección Nacional de Identificación Civil que evidencia la existencia de potenciales fallas de seguridad.

Como punto positivo, en junio 2021, anunciado vía Twitter por uno de sus desarrolladores, la app pasó a funcionar únicamente con datos abiertos provistos por el Ministerio de Salud Pública.

3.No existe una evaluación de su impacto en los derechos humanos

Hace falta una mirada crítica del uso de tecnologías digitales para la gestión de la salud pública durante la pandemia. La premura con que se buscaron soluciones obliga, a casi dos años de pandemia, a evaluar si las medidas implementadas han sido eficaces.

En el caso de Coronavirus.uy: ¿han sido útiles para la gestión sanitaria por parte del gobierno? ¿Habían medidas alternativas menos invasivas en términos de recolección de datos que podrían haber sido implementadas? ¿Han garantizado a la ciudadanía protección en salud al tiempo que se protege su privacidad e identidad digital? Esta pregunta cobra aún mayor relevancia considerando que en junio 2021 comenzó la vacunación a adolescentes y, en las últimas semanas, a niños y a niñas, lo que implica un punto central a resolver y garantizar en relación a la protección de datos.

Cabe ademas cuestionarse sobre como la aplicación puede terminar facilitando otras formas de discriminación o incluso condicionantes para el acceso a servicios o derechos fundamentales, como ha ocurrido en otros países de la región.

4. No se consideró en su elaboración las brechas de conectividad

Por otro, si bien Uruguay lidera a nivel mundial la cobertura y calidad de conexión a internet, es innegable que las condiciones de acceso a tecnologías y de conectividad todavía son desiguales, limitando el alcance de los mecanismos digitales.

Según la Encuesta de Usos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2020, un 83% del interior del país cuenta con acceso a internet desde algún dispositivo, mientras que en Montevideo el número asciende a 94%. Como punto a destacar, es que a diferencia de otras experiencias internacionales, Coronavirus.Uy permite ingresar más de una persona en su celular, aspecto que fue mejorado tempranamente en sus actualizaciones.

Asimismo, existen diferencias más marcadas respecto al uso de banda ancha en el hogar según nivel socioeconómico. Mientras el primer quintil de distribución de ingreso un 51% tiene acceso a internet en casa, en el quinto quintil el porcentaje se eleva a 86%.

Si se tiene preferencia por no usar Coronavirus.Uy y seguir los servicios en línea, implica mayor comodidad el uso una computadora, por lo que los hogares únicamente con celulares y tabletas quedan más limitados en poder elegir. Para el quinto quintil, la tenencia de computadora es de 74%. El 51% de los hogares de menos ingresos cuentan con otros dispositivos más allá del celular, es de destacar que de este conjunto un 20% accedió a través de políticas públicas, sea el Plan Ceibal o el Ibirapitá.

La dependencia a la app es notoria al estar en fase de seguimiento a la espera de un diagnóstico. Es la vía más rápida de acceso y la sugerida vía SMS cuando se espera un resultado, que por sus implicancias de aislamiento y contactos, suele esperarse con ansias.

5. No contó con participación de la sociedad civil

Finalmente, la aplicación Coronavirus.uy no cuenta con participación de la sociedad civil organizada sea del ámbito de la salud o los derechos digitales. Si bien cuenta con mecanismos de transparencia, como las múltiples peticiones que ha realizado la Red de Gobierno Abierto en Uruguay, la sociedad civil no ha sido debidamente considerada en la primera fase de implementación y desarrollo.

Para finalizar

La aplicación Coronavirus.uy ha transcurrido por varias actualizaciones y facilita los procesos, no es la única vía para resolver las gestiones vinculadas al Covid-19, pero si es una muy relevante, que sin dudas ha llevado a un porcentaje alto de descargas y con ello a una enorme base de datos sensibles. Por ese motivo, teniendo en cuenta la proyección del avance de la telemedicina y los eventos transcurridos en casi dos años de pandemia, exigen a la ciudadanía uruguaya reflexionar respecto a qué procesos son indispensables en la gestión de datos sensibles en la era digital.

De esta manera, la hipótesis de múltiples conflictos planteado por el informe “El caso Coronavirus UY” cobra especial vigencia, así como las reflexiones sacadas del análisis regional realizado por el Consorcio Al Sur en la publicación “Tendencias regionales en el despliegue de tecnologías en pandemia en América Latina: Reflexiones iniciales a partir de los datos del Observatorio Covid-19 de Al Sur”.