Serviços de comunicação, o comércio online, a infraestrutura de rede, o fornecimento de energia para as cidades: praticamente todas as informações que trafegam pelas múltiplas fronteiras dos sistemas conectados dependem da segurança oferecida pela criptografia. E não somente: a criptografia é uma peça fundamental para o exercício de direitos. A defesa da liberdade de expressão e de imprensa, posicionamentos políticos e mesmo a sobrevivência de grupos políticos dissidentes, em regiões antidemocráticas, dependem da segurança e privacidade que só a criptografia tem o potencial de proporcionar. Logo, cidadãos – usuários da rede – hoje podem gerar, com facilidade, maior proteção e privacidade às suas informações.

Esse empoderamento freou o acesso, antes rotineiro, às comunicações privadas por parte de agências do Estado. Acesso esse que já possibilitou, durante décadas, incontáveis escutas ilegais, programas de vigilância em massa e, assim, o enfraquecimento de direitos constitucionais, como o devido processo legal e a presunção de inocência. Igualmente freou interceptações clandestinas feitas por atores privados. A criptografia, portanto, possibilitou a retomada das liberdades e da autonomia informativa dos individuais.

Portanto, agências investigação – cujo interesse se associa mais com a “celeridade” de processos criminais e com expansão de mecanismos que objetivam ter acesso aos círculos de informações privadas dos cidadãos, mesmo que isso signifique o comprometimento de direitos e da segurança da rede – vem tecendo, por anos a fio, narrativas que buscam ressignificar a importância da criptografia. Porém, esses artifícios retóricos nos dizem muito mais do que realmente pretendem. Fazem parte de um conjunto de “performances” sistemáticas que objetivam estigmatizar a tecnologia (no caso, a criptografia) através da sua criminalização e, assim sensibilizar parlamentares para que aprovem políticas que enfraqueçam a criptografia.

Fabricando distopias

Crises costumam ser gatilhos para grandes mudanças, sejam sociais, econômicas ou tecnológicas. Por isso, para as políticas anti-criptografia, a aposta em cenários de crise é feita desde a linguagem utilizada para rotular a técnica. Enquanto há um consenso para os setores técnico, acadêmico e social sobre a criptografia “forte”, “segura” ou “robusta” ser um recurso da qual toda a segurança da informação depende, para setores como o FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) essa mesma criptografia seria “à prova de mandados”, “zonas livres do alcance da lei”. Imaginam espaços de barbárie, um exercício de “duplipensar” utilizado por regimes de governo como o imaginado por George Orwell.

Os avanços nas técnicas de segurança da informação, arquiteturas que permitem estabelecer canais de confiança entre usuários e serviços, assim como garantir integridade às trocas de informações críticas ao funcionamento da administração e dos serviços públicos, são deliberadamente ignoradas pelas narrativas do setor de investigação e aplicação da lei. A criptografia é associada com “espaços sem lei criados por donos de grandes empresas”, “motivados pelo lucro”. Mas, muito antes de se relacionar com um mero modelo de negócio, é um elemeto-chave para a resiliência da rede e propor qualquer exceção é o mesmo que advogar pelo regresso da cibersegurança.

Como aponta o seminal estudo “Keys under doormats”, criar brechas em sistemas criptográficos vai muito além de possibilitar um “acesso excepcional” ao conteúdo encriptado. Ao adicionar um novo atributo (como um backdoor) nesses mecanismos, tornando-o mais complexo, gera-se uma série de novas interações com os demais recursos do sistema de segurança e, portanto, vulnerabilidades imprevisíveis. “A complexidade é inimiga da segurança”, concordam especialistas[1]. Depois, as entidades responsáveis pela guarda dessa chave de acesso seriam vítimas de ataques maliciosos. Seria igualmente possível questionar a própria ideia de “excepcionalidade”, uma vez que diversos episódios de interceptação ilegal das comunicações, por parte de agências do Estado, sem autorização judicial, já foram amplamente revelados.

Parecem ignorar que a integridade física de indivíduos, as proteções à atividade jornalística ou mesmo a vida de minorias estão ligadas ao sigilo às suas comunicações. Recentemente, por exemplo, foi revelado que a não-há-muito-tempo aprovada “Lei Anticriptografia” da Austrália está sendo usada para violar proteções a jornalistas no país. Igualmente não são consideram as repercussões internacionais que políticas que enfraqueçam a criptografia causariam sobre outras jurisdições[2], sobretudo em países em que dissidentes políticos são perseguidos pelo Estado, minorias étnicas são monitoradas ou onde comunidades LGBTQ+ são criminalizadas por governos fundamentalistas. Mesmo assim, para o DOJ, o negócio das empresas que disponibilizam criptografia “é vender produtos e ganhar dinheiro (…) enquanto nosso negócio é prevenir crimes e salvar vidas”.

A criptografia é baseada em possibilidades matemáticas. Mesmo assim, narrativas governamentais apostam em um solucionismo tecnológico que supere os limites matemáticos para conciliar, de um lado, as demandas por acesso a dados e comunicações encriptadas, e de outro, a segurança e integridade da rede. Para um representante do Ministério Público Federal do Brasil, “esses instrumentos foram criados por homens. E, se foram criados por homens, podem ser desenhados de forma diferente”. Christopher Wray, então diretor do FBI, simplesmente não acredita que seria impossível, afinal, “se nós podemos desenvolver carros autônomos que dão independência para que os cegos e deficientes se transportem; se nós podemos estabelecer mundos virtuais, totalmente gerados por computadores, para elevarmos ao próximo patamar o entretenimento e a educação de forma segura (…) certamente nós devemos ser capazes de fabricar dispositivos que, a uma só vez, ofereçam segurança e permitam acessos”. Como diz Corey Doctorow, o FBI acredita em uma matemática imaginária e que desenvolvedores apenas não estão sendo nerds o suficiente para solucionar essa impossibilidade técnica.

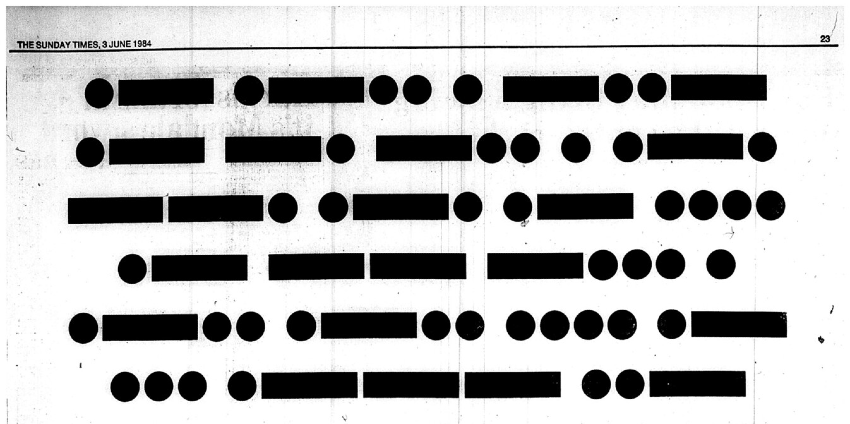

O medo do escuro também é um importante artifício para essas narrativas: “a encriptação ameaça levar a todos nós à escuridão”. “O FBI trabalha em uma sala. O canto dessa sala tem estado no escuro pelos últimos vinte anos (…) esse canto escuro começou a tomar o espaço inteiro”. O termo “Going Dark” é um resultado direto dessa estratégia.

Como aponta Phillip Rogaway, as narrativas governamentais são fabricadas de forma a garantir o direcionamento do discurso exatamente para onde as autoridade querem que se encaminhe, em um movimento que aposta no discurso do medo: medo do crime, medo de que os pais percam a proteção sobre os filhos e, inclusive, medo do escuro. A metáfora do obscurecimento exercita o branding (a repetição do “Going Dark”), tentando dar por garantida a forma sobre a qual pensamos a respeito de algo e, assim, reconfigurar o próprio significado da criptografia.

A exploração de imagens e imaginários sobre casos sensíveis, como a exploração sexual de menores, as ameaças de atentados terroristas ou as redes de tráfico de drogas, também é historicamente explorada em discursos anti-criptografia. O DOJ, por exemplo, coloca a criptografia fornecida pelo WhatsApp no centro narrativo de casos de extermínio de policiais pelo cartel mexicano. Enquanto isso, o ex-diretor do FBI, James Comey, apostava no cenário distópico futuro: “caso [a criptografia forte] se torne a regra, eu sugeriria a você que casos de homicídios se estabelecerão, suspeitos andarão livremente e violadores de crianças não serão descobertos ou processados”.

No entanto, especialistas apresentam dados mais convincentes. A própria existência da criptografia por padrão em aparelhos, por exemplo, afasta o interesse de agentes maliciosos em razão da impossibilidade de acessar dados (uma das principais motivações econômica). Sinal disso foi a queda no número de furtos de celular desde que Apple implementou criptografia por padrão em seus aparelhos. Ao contrário do fim da segurança pública preconizado pelas narrativas governamentais, a criptografia democratiza os recursos de segurança ao descentralizá-la e torná-la disponível por padrão. Ao contrário da “sala escura” ilustrada pelo FBI, jamais houve tantos meios de coleta de dados para fins de condução processual criminal, como sensores e objetos conectados no espaço público e doméstico, mídias sociais ou mesmo o emprego de técnicas de hacking governamental. A sala escura, na realidade, está ofuscada por uma era de ouro da vigilância.

Os “advogados da privacidade absoluta” sofreriam de um “radicalismo pós-Snowden”, de acordo com as narrativas das forças policiais. Quer dizer, esses discursos buscam induzir uma “radicalidade” onde há uma defesa por direitos individuais. Acontece que, no fim do dia, uma “privacidade pela metade” é um direito frágil e facilmente explorável. Além disso, sempre houve privacidade absoluta. Seria o mesmo que proibir que uma mensagem seja escrita em um papel e depois queimada. Ou proibir que se tenha uma conversa privada em um lugar remoto. Caso todos os espaços sejam passíveis de interceptação ou acesso pelo Estado, então a própria essência da privacidade estaria comprometida e as relações e comunicações entre pessoas seriam previamente inibidas.

Conclusão

As narrativas anti-criptografia sugerem uma reação conservadora que procura desmontar, a partir da linguagem (e, consequentemente, do lobby legislativo), avanços de ordem tecnológica e social. E fazem isso simulando futuros caóticos, estados de exceção e cenários de crise, chamando conhecidas figuras e imagens perturbadoras típicas das investidas contra as liberdades na Internet.

Na realidade, esse conservadorismo policial tenta, incansavelmente, resgatar a facilidade que uma vez teve em invadir os espaços e comunicações privadas. Mas que os defensores da “vigilância absoluta” que mordam a própria língua: suas palavras cruzadas não passam de ecos do passado.

Día Mundial de la Libertad de Prensa

Día Mundial de la Libertad de Prensa Ecuador

Ecuador Ataques físicos y violencia digital

Ataques físicos y violencia digital